カテゴリ:報告事項

【連絡】卒業生企画「卒業したって探究は続くんです」参加希望の卒業生へ

令和6年5月2日(木)に未来創造探究 生徒研究発表会のポスターセッション部門で

ふたば未来学園の卒業生のブースを開催します。

大学や大学院等で続けている研究や探究を後輩たちの前で発表しませんか?

卒業生の皆様、奮ってご参加ください!

参加方法

下記URLのGoogleフォームより申込ください。(〆切:4/12(金)まで)

具体的なポスター作成方法については下記作成要領をご確認ください。

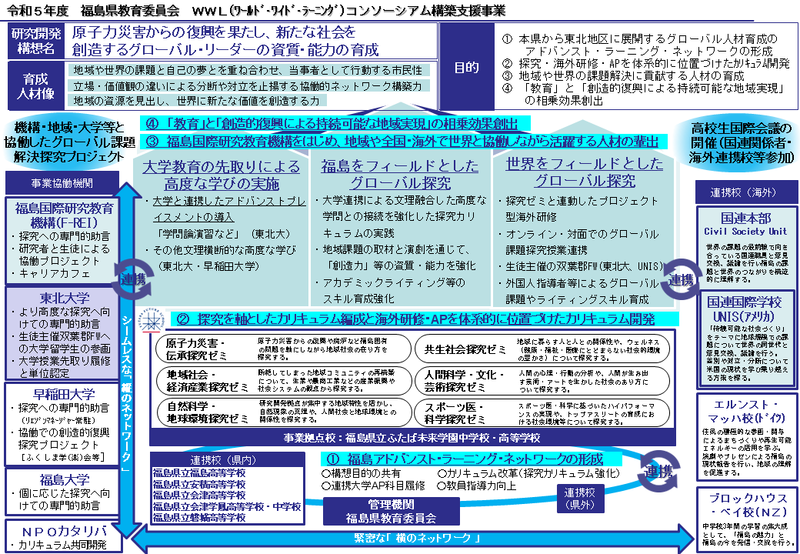

【WWL事業】ワールド・ワイド・ラーニング(WWL)コンソーシアム支援事業 採択について

このたび、福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校が文部科学省の「ワールド・ワイド・ラーニング(WWL)コンソーシアム支援構築事業」の事業拠点校に指定されました(令和5年度~7年度)。

この事業は世界で活躍できる人材の育成に向け、高校生に高度な学びを提供する仕組みづくりを目指す事業で、福島県内はもとより東北地区として初の拠点校としての指定となります。

採択の理由について、「グローバルな人材像といった理念的な構想から、それをどのような取り組みで実現するのかという具体的な手立てまでが一貫しており、また具体的な見通しをもって計画が立てられていることから、高い実現性を有する」という評価を頂きました。

ふたば未来学園が拠点校となり、県内の連携校(福島高、安積高、会津高、会津学鳳中・高、磐城高)や県外・海外の連携校の他、東北大学や早稲田大学、NPO法人カタリバ双葉みらいラボなどとの事業協働機関と協働します。

ふたば未来学園の本事業申請のポイントについては以下の通りです。

① 探究を軸としたカリキュラム編成

福島をめぐる本質的課題と掴み取る概念を整理してゼミ編制を再編。より学術分野との結びつきを強化する。

② 演劇による資質・能力の育成

ふくしまをフィールドとして地域課題を演劇で表現したり、創造力育成を加速させるために教育課程の特例として必履修の教科「芸術」に『美術』や『音楽』とならんで『演劇』を設定し選択可能とする。

③ 大学教育の先取り履修による高度な学びの実施

高校段階で東北大学の一部科目を先取り履修し高校・大学双方で単位認定することを検討する。また、高校生の探究について、東北大学や早稲田大学の教員による高度な指導を行う。

④ 海外の連携先へのプロジェクト型探究活動で世界をフィールドとしたグローバル探究

高校1年次のエルンストマッハ校(ドイツ)、高校2年次の国連国際学校(アメリカ・ニューヨーク)、中学3年生のブロックハウス校(ニュージーランド)と連携し、探究と連動したプロジェクト型交流活動を実施する。

WWL事業について:文部科学省HP WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアムの構築に向けて

【探究】第2年次研究開発実施報告書「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」

本校は令和2年度から文部科学省の 「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」の指定を受けております。この度、第2年次(令和3年度)の研究開発実施報告書について、掲載させていただきます。ぜひ、ご活用ください。

<全体のPDFデータはこちらから>

<章ごとのPDFデータはこちらから>

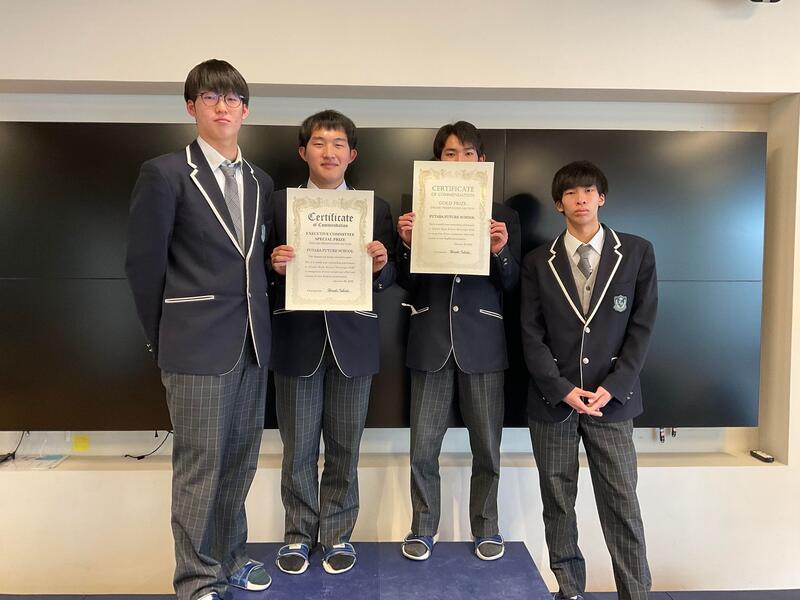

【高校探究】祝 W金賞 全国高等学校グローカル探究オンライン発表会

1月29日(土)、地域との協働による高等学校教育改革推進事業グローカル型の指定校30校が集まり、自分たちの実践を発表するGlocal High School Meetings 2022がオンラインで開催されました。

本校からは、日本語発表部門に木田晏奈さん・宮迫柚果さん、英語発表部門に渡邊快さん・菅波竜人さん・森俊輔さん・山内直さんが出場しました。

[結果]

木田晏奈さん・宮迫柚果さんの「鉄たまごという可能性」は優れた実践であることが認められ、金賞・生徒間投票特別賞を受賞しました。また、渡邊快さん・菅波竜人さん・森俊輔さん・山内直さんの「Memories and feelings connected by games」も金賞・探究成果発表委員会特別賞を受賞し、Global・Localという2つの言葉から生まれたGLOCALという言葉にふさわしい発表を行うことができました。

日本語発表部門は2年連続の金賞、今年度は日本語発表部門と英語発表部門のW金賞という成果を上げることができました。全国で日本語・英語両部門で金賞を受賞したのは、本校と山形東高校のみとなります。

本校の取り組みに対してご指導・ご協力いた皆様に改めて感謝申し上げます。今後とも変わらぬ励ましのお声をいただけますと幸いです。

審査結果

日本語発表部門 金賞・生徒間投票特別賞

発表タイトル: 鉄たまごという可能性

英語発表部門 金賞・探究成果発表委員会特別賞

発表タイトル:Memories and feelings connected by games

名 称 Glocal High School Meetings 2022

2022年全国高等学校グローカル探究オンライン発表会

参加校 文部科学省グローカル型(地域共同推進指定校、事業特例校、アソシエイト校)

主 催 文部科学省指定グローカル型地域協働推進校探究成果発表委員会

共 催 文部科学省

目 的

グローカル型地域協働推進校の生徒が日頃取り組んでいる「グローバルな視点をもって地域課題の解決に挑む提言や実践」を日本語や英語で発表・共有する場を設け、ふだん直接交流する機会が少ない全国の高校生が一堂に会して新たな気付きを得たり、ネットワークを構築したりして、今後のグローカル探究の深化や意欲の向上を図る。

日 時 オンライン発表会 令和4年1月29日(土) 10:00~12:00

(参考)

本校では、SGH事業につきましては平成27年度~令和元年度の5年間、実施してまいりました。

令和2年度より、SGHの後継事業である「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」に採択され、これまでの取組は引き続き、本事業において実施してまいります。

【探究】「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」研究開発実施報告書

令和2年度から文部科学省の 「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(グローカル型)」の指定を受けております。この度、第1年次の研究開発実施報告書について、掲載させていただきます。ぜひ、ご活用ください。

ふたば未来学園Facebook

ふたば未来学園Facebook ふたば未来学園 YouTube チャンネル

ふたば未来学園 YouTube チャンネル