カテゴリ:スペシャリスト系列福祉

【高校:福祉】生活援助従事者研修 閉講式

12月23日に「令和4年度生活援助従事者研修」の閉講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】2年次生の2名が受講し、研修の全課程を修了いたしました。

研修では、広野町社会福祉協議会やいわき・相双地区の介護職員の方々に講師を務めていただき、生活援助サービスに関する基本的な知識を学びました。また、広野町通所介護事業所「広桜荘」様には実習の機会を設けていただきました。実際にサービス御利用者の方々と関わる中で、介護職員としての心構えや生活支援に関する技術について学ぶことができました。

閉講式では、校長先生から一人ひとりに修了証明書が手渡され、長期間にわたる研修への労いの言葉をいただきました。また、受講生代表からは研修に関わっていただいた方々への感謝と今後の学習に向けた意気込みについてあいさつがありました。

関係の皆様へ、改めて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

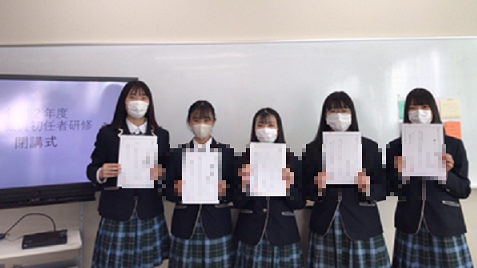

【高校:福祉】介護職員初任者研修 閉講式

「令和4年度介護職員初任者研修」の閉講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】3年次生の中から8名が受講しました。夏季休業中から始まり、毎週土曜日に広野町社会福祉協議会やいわき・相双地区の介護職員の方々に講師を務めていただき、介護に関する専門的な知識・技術を学びました。先日実施した修了試験では、8名全員が無事に合格することができました。

閉講式では、校長先生から直接一人ひとりに修了証書が手渡されました。その後、受講生代表から研修に関わっていただいた方々への感謝と今後の抱負等についてのあいさつがありました。

関係の皆様へ、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

【高校:福祉】車椅子介助の実習③

3年生の生活支援技術で、車椅子実習を行いました。

以下は、その時の様子と生徒の感想です。

自走の体験では、特に坂道での自走はより力が必要だと感じました。段差をのぼる際は、介助している側はそうでもないけれど、乗っている側では少しの傾きでもびっくりするので、声かけなどのコミュニケーションが重要になってくるのだと改めて感じました。

段差の介助では、ティッピングレバーを踏んでのぼるが足下に全体重を乗せてもなかなか動かなくて苦戦しました。踏むだけではなく、グリップにも力を入れた時はうまくキャスターをあげることができたので、コツがいるのだということを学びました。安全な操作をするためには力の使い方や、声かけなどのコミュニケーションがとても重要だと分かりました。

【高校:福祉】車椅子介助の実習②

生活支援技術の授業で車椅子介助の実習を行いました。

以下は、その時の様子と生徒の感想です。

車いすを押す側では坂道の操作が難しくて、力が必要だと感じました。また、利用者さんを挟んでの距離感がつかめず、ぶつかってしまったりなど、思っていたよりも操作が難しかったのでコツをつかむ必要があると思いました。

乗っている時は、安全に押してくれたので安心して移動ができたけれど、自販機などで高い位置に手を伸ばすときは大変でした。今の自分は頑張って手を伸ばすことができていても、利用する人が高齢者や子どもの場合だと、もっと苦労すると思うので支援する必要があると感じました。

ふたば未来学園は、エレベーターの設置、そのボタンの位置、スロープ、多目的トイレなどのバリアフリーの環境が整っている学校なので便利だと感じ、もっとそのような環境が増えていくといいなと思いました。

【高校:福祉】車椅子介助の学習①

生活支援技術の授業で車椅子介助の実習を行いました。

以下は生徒の感想です。

乗っている人は疲れなさそうと思っていたけれど、お尻が痛くなったりして長時間行動は大変さが伴うと感じた。視線が低くなって、エレベーターのボタンの位置が目の前にあり、使いやすいように設計されているという事が分かった。地震でエレベーターが止まったら、スロープがないからその時は階段を上がらないといけないと感じた。

【高校:福祉】入浴介助の学習

介護職員初任者研修で、入浴介助の実習を行いました。

以下は、生徒の感想です。

入浴介助では、授業で学習した移動の介助技術が生かされ、やりやすかったです。初めは不安定で滑ってしまったり、手順が分からなくなったりしていたけれど、回数を重ねるごとに安定していき自信が出てきました。実際の介助では浮力もあるのでよりやりやすいと聞き安心しました。

【福祉】洗髪介助の学習

介護職員初任者研修で、洗髪介助の実習を行いました。

以下は、生徒の感想です。

髪を洗う際も言葉がけをして、頭皮の血流が良くなるように考えながら行うことの大切さや、介護する側も腰部に気をつけながら行う事が大切だと感じました。洗っている間も利用者の方とのコミュニケーションを大切にしていきたいです。また、ちょっとした世間話や好きなことの話をすることで信頼関係を築くことにもつながるなどを学ぶことができました。

【福祉】視覚障がい者の歩行介助の学習

生活支援技術の授業で、視覚障がい者の歩行介助の実習を行いました。

以下は生徒の感想です。

| 階段を上る時も下りる時もしっかり肘の上を持つと段差の高さがよく分かるので、介護者が脇をしめることが大切だと分かった。手すりや点字ブロックなど支えとなるものがもっと至る所、必要な場所にあれば良いと思った。本人の意欲を高めるためにも、ていねいな言葉遣いで、利用者本人の意思を尊重することの大切さがよく分かった。また利用者のペースに合わせた歩行介助や説明もしっかりしなくてはならないと思った。 |

【福祉】生活援助従事者研修 開講式

生活援助従事者研修の開講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】の2年次生2名が受講します。開講式において、副校長先生から①新しいものを生み出す人材 ②世界に価値を広める人材 ③ハタチにして100歳の気持ちがわかる人材について講話をいただき、その後、代表生徒が研修に向けた心構えを述べました。

今回の研修では、広野町社会福祉協議会や各介護施設の職員の方々に講師として御来校いただき、介護職の基礎的な知識や技術に関して学びます。

新型コロナウイルス感染症への対策を徹底しながら、受講生全員が無事に終了できるようにし、学んだ知識や技術を社会生活に生かせるように頑張って取り組んで参ります。

【福祉】ヘアドネーション活動に協力しました

ヘアドネーションとは、小児がんや先天性の脱毛症で髪の毛を失った子どもたちのために寄付した髪の毛でウィッグを作り、無償で提供する活動です。今回、本校教員がヘアドネーション活動に協力し、ライオンズクラブ国際協会332-D地区並びに小野町ライオンズクラブ様より感謝状をいただきました。一人分のウィッグには、約20人~30人分の31㎝以上の髪の毛が必要となるそうです。可能な方は協力してみてはいかがでしょうか。

【福祉】シーツ交換についての学習

利用者を寝かせたままでのシーツ交換を行いました。

以下は生徒の感想です。

| 教えてもらう前は、最初に敷いてあるシーツをすべてとってから新しいシーツを敷くのかなと思っていたけれど、半分のシーツをとって新しいシーツを半分敷くことでとても効率の良い敷き方だなと思いました。またサイドレールを使用することで利用者さんが安全に側臥位になることも知ることができました。前回のベッドメイキングでは、主にしわやたるみがないかを確認しながら行っていたけれど、今回は利用者さんのことも考えながら行ったので少し大変でした。私は祖父母と一緒に住んでいます。いつまでも元気なままでいてほしいけれど、もし寝たきりなどになってしまったら、授業で学んだベッドメイキングをしてあげたいなと思いました。また今回のシーツ交換は、麻痺だけでなく足を怪我した時などにも役立つのではないかなと感じました。 |

【福祉】介護職員初任者研修

8月16日に「介護職員初任者研修」の開講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】の3年次生8名が受講します。開講式では、校長先生から激励の言葉をいただきました。続いて、代表生徒から「将来、介護員として働くために、また介護の知識を家庭や社会でいかせるようにしっかり勉強したい。」と、研修に向けた意気込みが述べられました。

今回の研修では、広野町社会福祉協議会や介護施設の職員の方々に講師として来校いただき、介護職に必要な知識や技術に関して学びます。

新型コロナウイルス感染症の対策を徹底しながら、本校で資格取得の機会をいただいたことに感謝し、8名全員が修了証書を手にできるように努力したいと思います。

【福祉】移動の支援についての学習

生活支援技術の授業で、寝たきり体験を行いました。

移動の意義と目的をふまえ、利用者の気持ちを考えることをねらいとして実施しました。

以下は、生徒の感想です。

| 実際に寝たきりの体験をして、大変さを知ることができた。仰臥位で寝ていると背中にだんだん熱がこもってきたり、汗をかいたりしてきた。ずっと同じ体勢なので、少しずつ後頭部や仙骨部などが痛くなってきた。また同じ景色なので体験時間が長く感じた。側臥位では、一定の方向をずっと向いているので腕がしびれたり、向いている方向の体が少しずつ痛くなったりした。自分たちは、自由に体を動かすことができるけれど、寝たきりでいる方の気持ちを考えると、動きたくても動けない、自由に体を動かすことさえ難しい患者さんや寝ている時間が多い利用者さんはつらい思いをしているのではないかと思った。この体験を通して、寝ている人への支援として、頭を上げたり時々体勢を変えたりするべきだと感じた。介護をする時は、その気持ちにも配慮しながら支援することがとても重要だと思った。 |

【福祉】一次救命措置の学習

生活支援技術の授業で、一次救命処置の実習を行いました。

以下は、生徒の感想です。

| 一次救命措置を行うことで救命率や社会復帰率が高まることがよく分かった。また、一次救命措置が必要な状況に出会ったときには、自ら行動できるといいと思った。私は野球部のマネージャーをしていて夏は特に熱中症予防に努めている。まだ選手が倒れたケースはないが、心の準備と自分の技術を更に高めていけたらいいと思う。そして一人でも多くの人が一次救命措置をできるよう救命の技術が更に広まっていったらいいと感じた。 |

【福祉】平支援学校との交流・共同学習

6月13日、介護総合演習の授業で、福島県立平支援学校との交流・共同学習会を行いました。

以下は、生徒の感想です。

|

平支援学校のみなさんとコミュニケーションを取り合いながら楽しくボッチャをすることができました。一人一人にあった声かけや見守りの仕方を知り、改めて支援の方法について学ぶことができました。 文字あてクイズでは、盛り上がるか心配していましたが、積極的に手をあげて答えてくれたのでとても嬉しかったです。平支援学校さんからのクイズはノーヒントだったので、けっこう難しかったです。実際に交流することができ、とても良い経験をすることができました。 |

福島県立平支援学校の生徒の皆さん、先生方、準備や運営等、誠にありがとうございました。

【福祉】整容における支援

生活支援技術の授業で、爪切りの実習を行いました。

以下は、生徒のコメントです。

| 今回初めて人の爪を切りました。切る前は、どれぐらい切ったらいいのか分からないし、痛みも分からないため不安がありました。実際に行ってみて、やはりコミュニケーションを積極的にとり、確認することや同意を得ることが大切だと理解することができました。また、他の人に爪を切られる時は、自分が思っているように切ってもらえるか。怪我をしないか心配でしたが、爪切りのコツやコミュニケーションのとり方でうまく切れることを学びました。今後、自分の為にも、相手の為にもコミュニケーションをとり、安心・安全な介護を行っていきたいです。 |

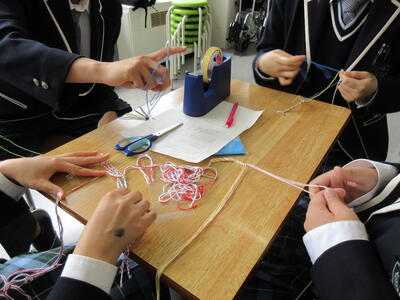

【福祉】平支援学校との交流・学習会に向けて

介護総合演習の授業で、来週開かれる「平支援学校との交流・学習会」に向けての事前学習を行いました。

平支援の生徒さんたちにプレゼントするミサンガを作成。

班ごとに分かれて、自己紹介VTRを作成。

生徒たちは、平支援学校の生徒さんたちに楽しんでもらえるよう考えながら事前準備を進めています。

【福祉】バイタルサインの学習

生活支援技術の授業でバイタルサインについての学習を行いました。

以下、生徒のコメントです。

|

バイタルサインをとる前に、患者さんとの信頼関係をまずもたないといけないので、コミュニケーションがとても大切だと感じました。患者さんの名前を呼ぶ。たわいもない話をする。目を合わせる。「また来ますね。」など、患者さんを安心させて徐々に信頼関係を築いていかなくてはいけないんだと思い、看護師、介護職の人たちはスゴイなと改めて思いました。バイタルサインのとり方を早く正確に出来るようになりたいと感じました。 |

【福祉】令和3年度 介護職員初任者研修 閉講式

12/21(火)に「介護職員初任者研修」の閉講式が行われました。

今年度は、スペシャリスト系列福祉3年次生6名が受講しました。夏の暑い時期から始まったこの研修は、夏季休業中や土曜日などに、広野町社会福祉協議会やいわき相双地区の介護職員の方々に講師を務めていただき、専門的な知識を学ぶ講義や技術実践を学ぶ演習などに取り組んできました。先日実施した修了試験では、6名全員が無事合格することができました。

閉講式では、校長先生から直接一人ひとりに修了証書が手渡され、また、受講生代表から、研修に関わっていただいた方々への感謝と今後の抱負等についてあいさつがありました。

今回修了した6名の受講生は、研修をとおして学んだ知識や技術はもちろん、講師の方々から教わった“ふくしのこころ”を大切に、就職や進学等それぞれの進路に進んでいきます。

【福祉】減塩・適塩 食べ比べ調理実習

スペシャリスト系列福祉3年次生で、健康な食生活を実感するための調理実習を行いました。

適塩グループと減塩グループとに分かれての献立は、『炊き込みご飯・みそ汁・肉じゃが』。

同じ材料を使い、調理後に実際に食べ比べをすると、「減塩でも十分に美味しかった。」や「これから料理をする時には、調味料をしっかり計るようにしたい。」といった声が聞かれ、材料は同じでも、調味料等の配分を変えることで、味わいに違いがあることを感じることができました。

今回の実習をとおして、生徒自身や身の回りの人たちの食生活を見直し、健康な食生活を意識することができたのではないかと思います。

【福祉】通所介護事業所見学に行ってきました。

11月22日(月)と26日(金)の両日、2年次スペシャリスト系列福祉の生徒14名が、広野町にある『広野町通所介護事業所 広桜荘』に見学に行ってきました。

実際に高齢者の方が利用している施設を訪問することが初めてで緊張している生徒もいましたが、所長の佐川様や看護師の渡邉様からの丁寧な施設案内に対して、真剣に話を聞く姿が見られました。

主に、利用者の方の1日の過ごし方や施設内の設備を案内していただきましたが、なかでも生徒が一番興味を示していたのが、今年新たに導入したという『機械浴』についてでした。機械を使った入浴の仕方はもちろん、使用されている機器の価格の高さにはどの生徒も驚きの表情を浮かべていました。

今回見学させていただいた広桜荘では、12月と1月に生活援助従事者研修の一環で、実習を受け入れていただくことになっています。実習は、実際に利用者の方々と接する貴重な機会となりますので、今回見てきたことをそれぞれに整理して、実りある実習とできるよう準備を進めていきたいと思います。

【福祉】自助具活用 体験実習

スペシャリスト系列福祉の3年次生が、食事介護の授業の一環で、介護を必要とする方が使う自助具の体験実習を行いました。

今回使った自助具は、介護用の箸『箸ぞうくん』です。

この箸は、持ち手の部分にバネがあり、その力を利用することで軽い力でも物をつまむことができるようになっています。手指に拘縮があったり、持つ力が弱かったりする人でも握りやすく、扱いやすい食具です。

実習では、たまごボーロを別の皿に移す作業を行い、使いやすさの比較のために、普通の箸でも挑戦しました。

普通の箸では集中しないとうまくつまめず苦戦する様子も見られましたが、『箸ぞうくん』ではたまごボーロが滑ることなくつまむことができ、普通の箸の倍以上の速さでたまごボーロを移すことができていました。

『箸ぞうくん』を体験した生徒からは、「とてもつまみやすかった。」「自然と元の状態に戻るから、使う力が少なくて楽だった。」など、自助具の効果を直接感じた声が聞かれました。

今回の実習をとおして感じた、介護を必要とする方々の個々に見合った自助具の選択の大切さや有用性を、今後もしっかりと意識しながら介護への理解を深めていきたいと思います。

【福祉】令和3年度 生活援助従事者研修 開講

9月14日(火)に「生活援助従事者研修」の開講式が行われました。

今年度は、スペシャリスト系列福祉の2年次生15名が受講します。開講式においては、南郷副校長先生から激励の言葉をいただき、また、代表生徒が研修に向けた心構えを発表しました。

今回の研修では、広野町社会福祉協議会や介護施設の職員の方々に講師として来校いただき、介護職の基礎的な知識や技術に関して学びます。開講式後より、早速講義が始まり、それぞれに真剣に記録を取りながら受講する姿が見られました。

今後は、校内での講義や演習を通して介護に関する学びを深めていき、年末には実際に介護施設での体験実習を行う予定となっています。新型コロナウイルス感染症への対策を徹底しながら、受講生全員が無事に修了できるよう、頑張って取り組んでいきます。

【福祉】令和3年度 介護職員初任者研修 開講

8月17日(火)に「介護職員初任者研修」の開講式が行われました。

今年度は、スペシャリスト系列福祉の3年次生6名が受講します。開講式においては、校長先生から激励の言葉をいただき、代表生徒から研修に向けた意気込みを発表しました。

今回の研修では、広野町社会福祉協議会や介護施設の職員の方々に講師として来校いただき、介護職に必要な知識や技術の習得はもとより、より実践的な介護技術に関して学びます。開講式当日より、早速講義が始まりました。

今後は主に土曜日に講義が開かれ、12月末まで多くの介護技術を学びます。新型コロナウイルス感染症への対策を徹底しながら、生徒一人ひとりが介護に関してより真剣に向き合い、全員で無事に修了試験に合格できるよう、頑張って取り組んでいきます。

【福祉】「介護職員初任者研修」の閉講式を実施しました。

12月23日(水)に「介護職員初任者研修」の閉講式を実施しました。今年度は、スペシャリスト系列福祉の3年次生5名が受講しました。研修は、夏休み期間の8月に始まり、その後は主に土曜日に行われました。広野町社会福祉協議会や介護施設の職員の方々等に講師をおつとめいただき、講義や演習に取り組みました。そして、先日実施された修了試験に5名全員が合格しました。

閉講式では、校長先生から一人ひとりに修了証明書が手渡され、労いと激励のお言葉をいただきました。その後受講生代表から、関わっていただいた方々への感謝と今後の抱負等についてあいさつを行い、無事に研修のすべてが終了しました。

※修了証明書にはモザイクをかけました。

【福祉】国連大使夫人 星野千華子 氏 来校

日 時:令和元年8月21日(水)10:00~11:00

内 容:本校生徒との意見交換と校舎見学

本校参加者:2年次生 3名(スペシャリスト系列福祉 介護職員初任者研修受講者)

3年次生 2名

福祉科教員

その他:ニューヨーク在住の星野氏は、8月18日(日)~23日(金)の間、いわき市内に宿泊し、東日本国際大学内での交流活動や東京電力福島第一原子力発電所見学等のスケジュールの中で、広野町での活動に充てる時間を本校生徒との交流に充てていただいた。

星野千華子 氏

元 国立療養所村山病院(現・独立行政法人国立病院機構村山医療センター)

ソーシャルワーカー

現 レノックス・ヒル・ネイバーフッド・ハウス インストラクター(Instructor, Lenox Hill Neighborhood House)

〔国連大使夫人〕

*略歴*

神戸市出身。上智大学文学部社会福祉学科を卒業し、厚生省(現厚労省)に入省。その後、国立療養所村山病院(現・独立行政法人国立病院機構村山医療センター)でソーシャルワーカーを務める。

現在は、ニューヨークにある「レノックス・ヒル・ネイバーフッド・ハウス」(Lenox Hill Neighborhood House)※のインストラクターを務める。

米国でヨガのインストラクター資格、日本で介護福祉士、傾聴療法士の資格を取得。米国の民間団体「ワールド・ヨガ・コミュニティ(World Yoga Community)」より、ヨガの哲学と実践を通じて国連の持続可能な開発目標(SDGs)普及に寄与したことから「ヨガ大使(Ambassador of Yoga)」の称号を拝受。

※レノックス・ヒル・ネイバーフッド・ハウス…ニューヨーク市のアッパー・イーストサイドに設立された由緒ある非営利の福祉施設で、幼児から若者、シニア、ホームレス支援など、コミュニティの多くの人々に「居場所」を提供している。

生徒一人ひとりと向き合って優しく語り掛けていただきました。東日本大震災の話で、涙があふれてしまった生徒をハグしてくださる場面もありました。

「自分を大事に」「自分らしく」そして「出会いを大切に」と静かに、しかし力強いメッセージをいただき、それぞれの夢に向かう力がわいてきた様子でした。

家庭・福祉のコラボ授業-調理実習×車いす利用者体験

本校のスペシャリスト系列「福祉」で学ぶ3年次生は、これまで授業の中で高齢者や障がいのある方が自立して生活するためにどのような支援をどのように行うかなどを学んできました。そして、家庭科の『フードデザイン』においては、人間が生きていくうえでの基本ともいえる「食」について、栄養や献立の学習、そして調理実習を行ってきました。

1月17日(水)の『フードデザイン』の授業の調理実習では、アップルパイを作りました。今回は、調理室に車いすを運び、車いす利用者体験を取り入れた実習を行いました。

パイシートを延ばす作業では、座った状態では力が入れにくかったり、ガス台や流しでの作業では動きやすい体勢をとるのが難しかったりと、上半身を自由に動かすことができても、スムーズに作業を進めることができませんでした。作業が少ない調理でも、大変なところがたくさんあることに気づくことができました。

出来上がったアップルパイは、お世話になった先生や家族にも食べてもらえるようにきれいにラッピングしました。

☆調理実習の様子

介護職員初任者研修 閉講式

平成29年12月19日(火)に、介護職員初任者研修の閉講式を行いました。

閉講式には、副校長・教頭にご臨席いただき、スペシャリスト系列福祉3年次生の受講者が参加しました。

副校長からの中で、130時間の講義及び演習・実習を行い、修了試験に合格した受講生へのねぎらいと、これから社会に出て世の中のさまざまな人々と共に健康や福祉について学んだことを活かしてほしいという激励の言葉をいただきました。受講生一人ひとりが、これまでの研修を振り返りながら、それらの言葉を胸に刻んでいました。

そして、受講生を代表して、松本みうさんがあいさつを行い、研修の中で学んだことや印象に残ったこと、今後の自分たちの進路についてと自らの決意を述べ、最後に感謝の言葉で締めくくりました。

閉講式を終えて、受講生全員が決意も新たに、また、一期生としてのひとつの役割を果たしたことについての安堵の様子も見られました。

☆閉講式の様子

教科横断的な授業を実施しました

10月25日(水)にスペシャリスト系列・福祉の授業『こころとからだの理解』で、福祉科と理科と工業科と体育科と数学科がコラボレーションして授業を実施しました。

今回の授業は、隔週で実施している教員の自主勉強会で、福祉科の中島教諭から「車椅子の体験授業で改善できないか?」と問題提起があり、理科の佐藤先生から「車椅子の速度や段差の高さ、スロープの角度を計測しながら実施すればよいのでは。」と提案があり、コラボ授業をすることになりました。

授業では、工業科の佐藤先生にスロープを作っていただき、体育科からメジャーとストップウォッチを借り、数学科から大きな分度器を借りました。

生徒たちは、大いに盛り上がり、ワークシートを見ながら、懸命に測定データを記録していました。

今後は、この結果を分析して副校長先生に提言して、新校舎の設計に生かしてもらう予定です。高齢者や障がい者にやさしい校舎を目指していきたいと考えています。

<授業風景>

☆時間を計りながら、車椅子の最適速度はどのくらいかを探った

☆どのくらいの段差ならば自力で越えられるのか、介助ありではどうなのかを探った

ふたば未来学園Facebook

ふたば未来学園Facebook ふたば未来学園 YouTube チャンネル

ふたば未来学園 YouTube チャンネル