中高探究学習

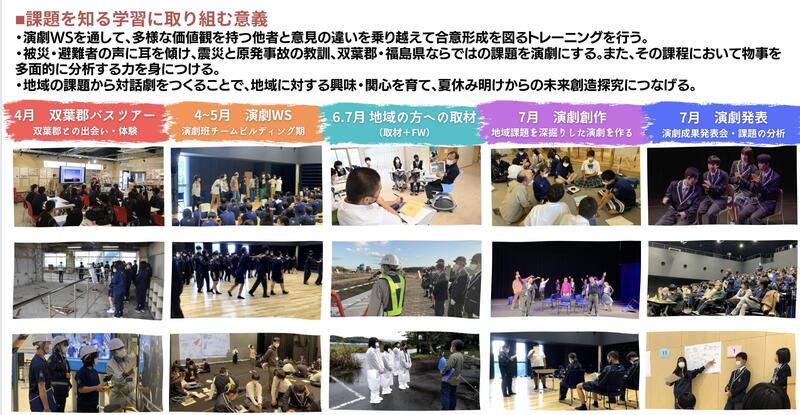

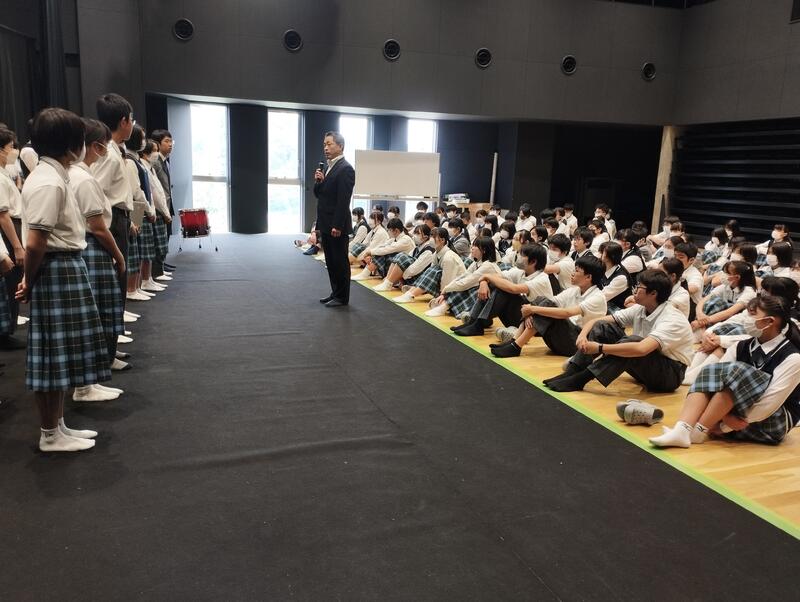

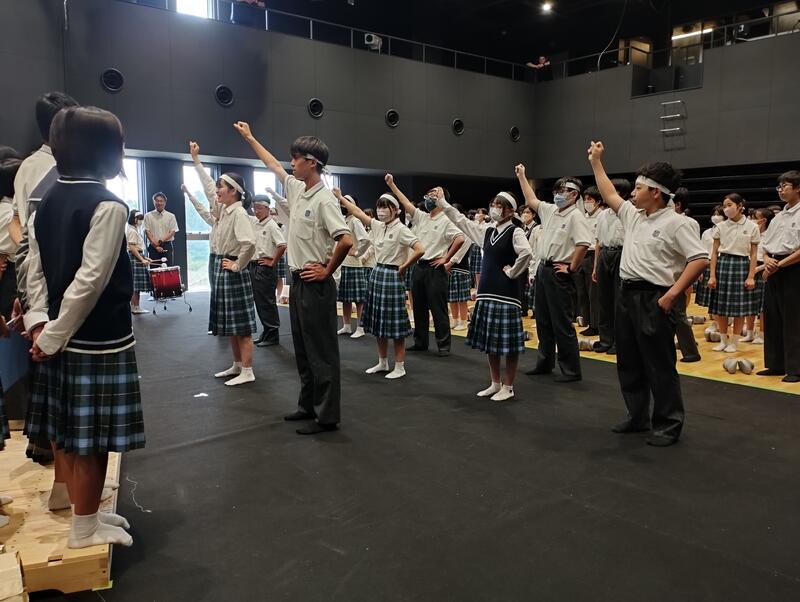

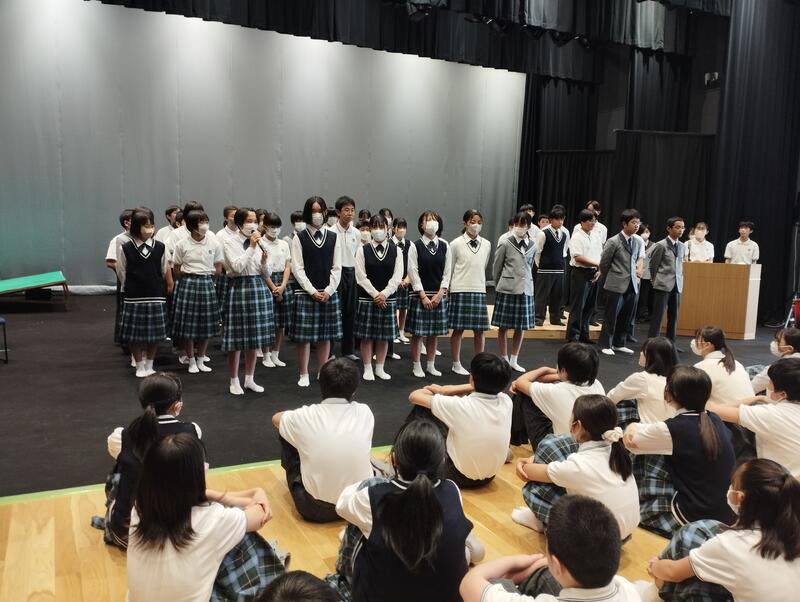

本校では、高校1年次「地域創造と人間生活」という授業で全員が演劇を体験します。

演劇を通して地域の課題を知るというテーマで、グループに分かれて地域の様々な立場の方にインタビューをし、その内容をもとに演劇を創作して発表するというものです。

今日はその取材の日でした。

今年度も20名の地域の方々にご協力いただき、このプログラムをスタートすることができました。

何年もお世話になっている方もいれば、今年初めてお世話になる方もいます。

生徒たちは、最初は緊張していましたが皆さんがとても丁寧に質問に答えてくださり、

取材が終わる頃にはすっかり打ち解け、笑顔も見えました。

「演劇は、言葉で論理的に説明するよりもイメージの共有がしやすい。特に、一番イメージの共有がしにくいのが人の心。人の心の機微を表現し、共有しやすくするのに演劇は有効です」

これは、毎年演劇の発表を見てくださる平田オリザ先生の言葉です。

様々な背景を持った地域の方々に取材をし、その内容を演劇でアウトプットする中で、

それぞれの人達の立場を想像し、物事を多面的に見ることの大切さを学んでもらいたいです。

彼らはこの後、フィールドワークで取材でお話をきいた場所を訪れ、

7月25日の演劇成果発表会に向けて演劇を創っていきます。

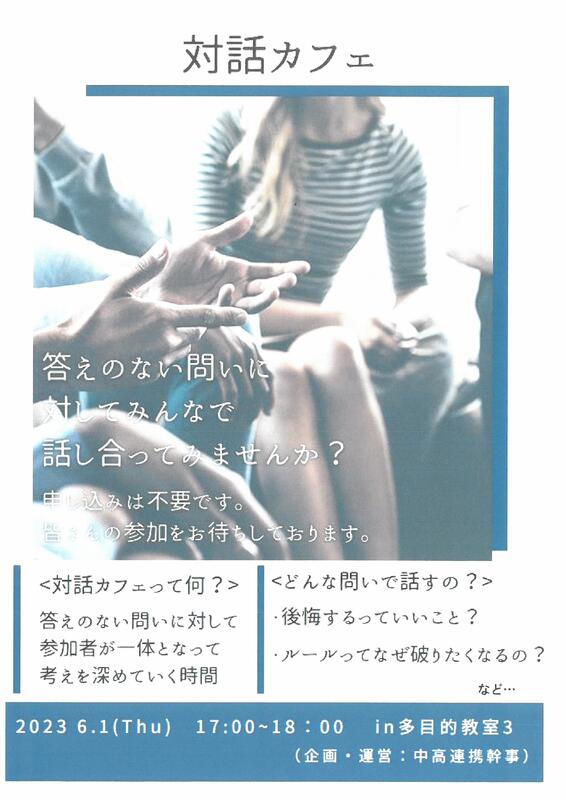

本校では、中学校で「哲学対話」を行っています。日常のことや授業の教材等の「問い」に対して、他者の考え方を共有しながら自らの思考を深めていくものです。

令和5年6月1日(木)放課後、高校有志生徒の呼びかけで哲学対話を行いました。中学生から大人までが混ざって対話しました。

今回は、「本当に必要な人間とはどんな人か?」という問いでした。身近なところから、宇宙のことまで幅広い話につながっていきました。

今回の問いから、新たな問いがたくさん見つかったようです。

穏やかな放課後の1コマでした。

今やインターネットが日常となり、生徒たちは生まれながら高速情報通信社会の中にいます。人類が蓄積した膨大な知が、求めればすぐに手に入る時代に生きています。さらに、その膨大な知を学び続けているAIが、人類が努力して作り出してきた知の結晶を、(現在はまだ表面的ですが)一瞬で作り上げてしまうツールが、私たちの思考や生活を一変させようとしています。

私たち人類はどこに向かっているのでしょう?・・・

自分の頭で考えることを噛みしめています。

中高探究学習

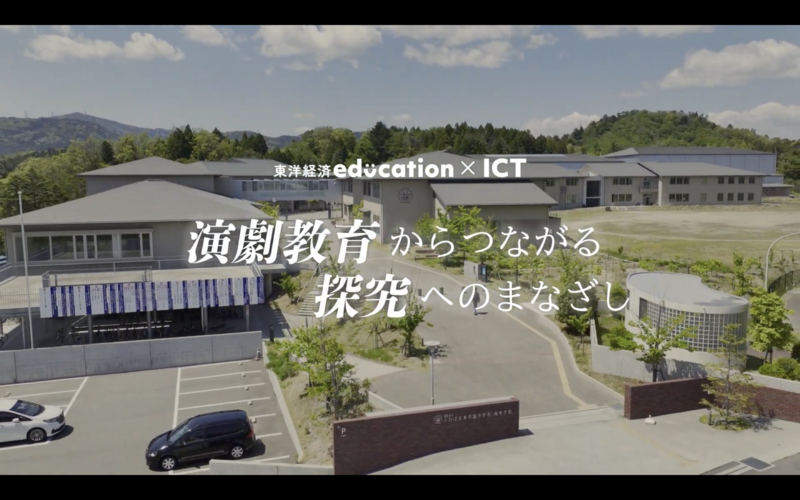

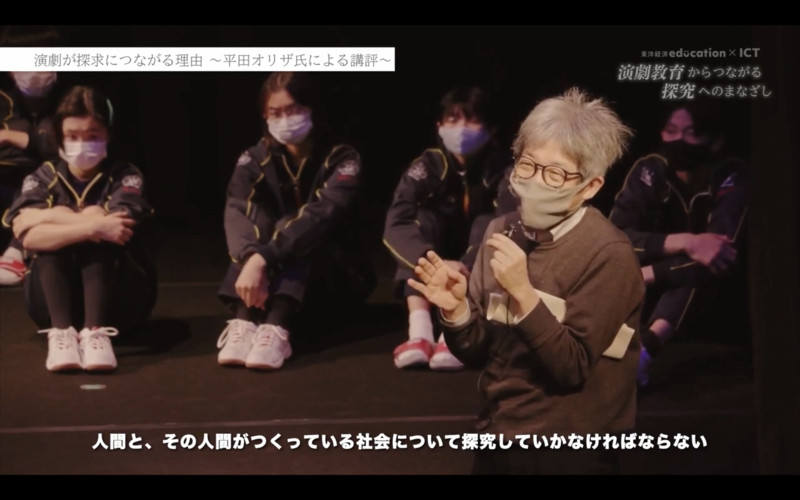

『東洋経済education×ICT』のYouTubeチャンネル「探求TV」に おいて、

本校の演劇の授業を取り上げていただきました。

https://www.youtube.com/watch?v=120F9qS3hVk

本校開校当時から行われている、高校1年次の「演劇を通して地域の課題を知る学習」の様子と、それらの取り組みがなぜ探究に繋がるのかについて、詳しくお分かりいただけると思います。

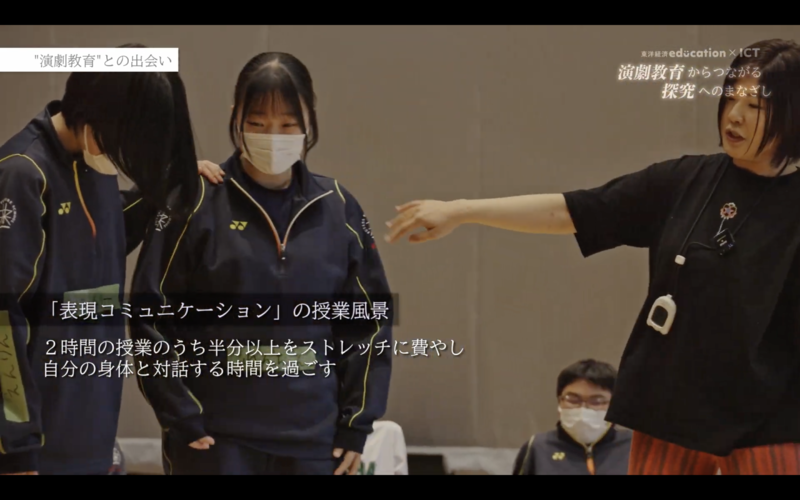

また、本校では今年度から高校3年次で「表現コミュニケーション」という授業が始まりました。

演劇の手法を用いたワークショップを通して、コミュニケーションについて考える授業です。

こちらの様子も、映像でご覧いただけます。

中学校

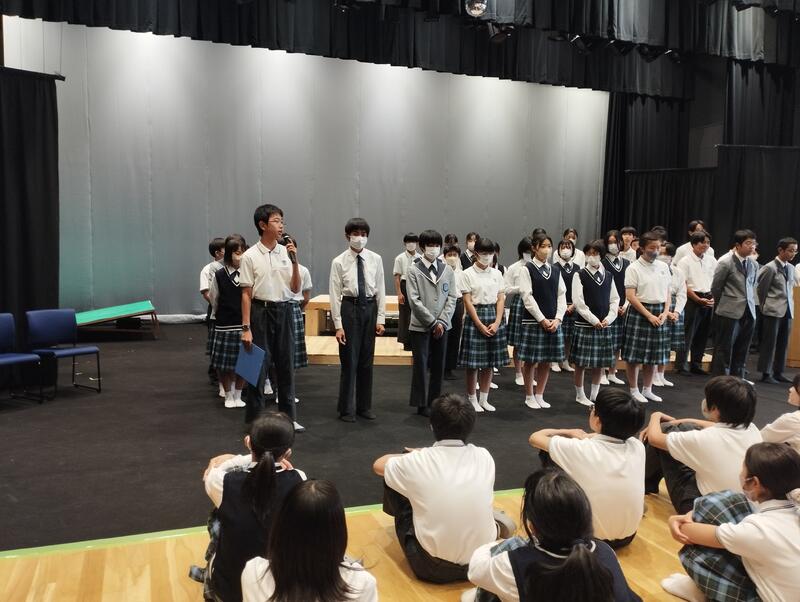

令和5年6月1日に中体連壮行会を未来シアターで行いました。

ソフトテニス部、卓球部、陸上競技部、レスリング部の皆さんに中学校全校生徒からエールを送りました。

【ソフトテニス部】

【卓球部】

【陸上競技部】

【レスリング部】

日頃の練習の成果を存分に発揮して、自分のベストを尽くしてきてください!応援しています!

令和5年5月27日(土)に、中学2年生を対象とした「リーダー学」が行われました。大変充実した学びでした。

また、小泉さんのお気持ちで、希望する中学3年生と高校1年次・2年次の生徒および中学校・高校の生徒会役員との懇談の時間もいただきました。

午前中の中学2年生への講義では、リーダーは、

① リーダーは目的ではなく結果がそうさせる。

② リーダーは1人ではできない。

③ 自分のルーツを知る。

というお話をいただきました。小泉さんの経験を交えながらの心のこもった内容に、生徒たち、教員が感動しました。このお話をふまえて、お昼の時間に、特別に懇談していただきました。

「自分のルーツを大切にする。実体験ほど自分を支えてくれるものはない。」

なぜ、小泉さんが福島に思いを寄せてくれるのか、それは、小泉さんが幼いころ、毎年ご家族で箕輪スキー場にこられていたとのことで、福島でのたくさんの人との出会いや食事、様々な自然体験がルーツになっているそうです。

何気ない毎日で気づかない、私たちが育った「福島」を、様々な体験や学びを通じて私たちの強みにしたいと思います。

「日本にいたら日本のことは分からない。」 若い人はまずは外に出て、外から故郷をみることが故郷を知ることになるというのも刺激になりました。そして、若い人が経験を積んで戻ってきてくれる街づくりをするのが、大人世代の責任というお言葉を大切にしたいと思います。

リーダーに必要なものとは。。。「どのような世界でも意見は分かれるもので、どちらを選んだら好かれるかを考えるのではなく、どちらの批判に耐えられるかを考えることが重要。その上で、意見が届かなかった人の思いや、判断したことによって、どこまでの世界に変化するかを想像できるかがリーダーに問われることになる。これからの様々な体験や経験、人との出会いを大切にしないといけない。そういった自分でしか語れない自分のルーツで人の思いや変化を想像することが、リーダーとなった時の支えになる」と、お話になりました。

リーダーに必要なもの、①強さ、②想像力、③情熱。

まさに、人生が変わる瞬間。

福島への思いと生徒たちの挑戦に想いを寄せてくださる小泉さんに心より感謝申し上げます。

そして、お世話になったこの思いを、私たちのルーツ(これからの体験や出会い)を大切にしながら、私たちも次の世代につないでいきます。

※ noteにも記事をupしました。https://futabamirai-hs.note.jp/

本校では、火曜日の6,7校時に高校全生徒が探究活動(未来創造探究)をしています。昨日(令和5年5月30日(水))も全生徒、全教員で授業が行われました。そのうち、本校の特色ある学習活動の1つに、1年次生徒全員が取り組む「演劇創作」があります。

地元の方に取材をして、地元や社会の課題を見出し、それぞれの立場を演ずることによって、その課題に向き合いながら学ぶものです。この日は、グループごとに先週決めた取材先への質問を検討しました。

どのように、進んでいくか、楽しみのような不安なような。。。

プラスです。

1年次生徒たちの向かいの教室では、3年次生徒が論文作成をしていました。

今日の出来事

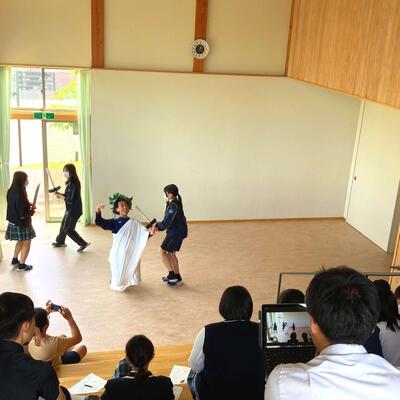

高校2年次アカデミック文系の生徒を対象に、世界史×演劇×哲学対話で体験と対話を通じた学びを行っています。

前回の演劇で共和政や民主政、独裁制などの政治体制の特徴について、演劇で表現しました。

本日は哲学対話です。今回はそれをもとにて議論をします。本日の問いは生徒から出された『民主政・共和政・独裁制の中で、もっともよいのはどれか?』というテーマでした。そもそも、政治的に「よい」とはどのようなことから議論を始め、意思決定のスピードや意見の多様性について吟味しました。

高校に入って初めて哲学対話にチャレンジした生徒も半分ぐらいいたため、生徒たちの中から哲学対話の作法などを自分たちで確認したり、論点を整理したりする流れもあり、初めて参加した生徒も心理的安全圏の中で、議論に参加することができました。

授業中に政治学者の丸山真男の言葉「ローマ史には人類の経験が凝縮されている」「ローマ史は社会科学の実験場である」を紹介しました。演劇×哲学対話でその言葉を実感できたでしょうか…。

中学校

中学校2年生の『第1回リーダー学』では、衆議院議員の小泉進次郎さんを講師にお招きして授業を実施しました。

リーダー学では、社会を牽引している変革者と実際に出会い、変革者の「価値観(考え方)」「創造力(生み出す力)」「組織行動力(仲間を引き付ける力)」を学び、これからの社会を創る人材「変革者型リーダー」を育成することをねらいとしています。

講義では、進次郎さん自身の経験や、事前に出た生徒達の考えや質問をもとに、「”おかしい”や”なぜ?”を大切にする」「フォロワーシップ」「自分で決定することの重要性」などについてお話いただきました。

講義の後はリーダーをテーマに「哲学対話」を行い、そこで出た意見や新たな疑問などを、後半の意見交換で進次郎さんに伝えました。

進次郎さんのリーダーとしての魅力に直接触れ、心に響くたくさんの言葉をいただいたことで、これからの生徒たちの成長が楽しみです。

進次郎さん、本当にありがとうございました。

ただいま、(令和5年5月24日(水)、25日(木)、30日(火))高校2年次アカデミック文系の生徒を対象に、世界史の学習、演劇での学び、哲学対話と体験と対話を通じた学びを行っています。

「ブルータス、お前もか」、共和制ローマ末期の独裁者のことや、その歴史的な背景を学び、その心情をおもんぱかりながら演劇を創作しました。4班がそれぞれ台本を製作し、互いに学びあいました。

演劇は、その情景や心情を想像する必要があり、深い学びにつながっています。

来週は、このことを踏まえて、哲学対話です。

私たちは、どのように政治に向き合っていけばいいのでしょう?人の幸せや家族をどう守っていくか。。。