中高探究学習

中高探究学習

2年次、再生可能エネルギー探究班では、本校国語科の矢沢先生がSGHの水戸二高で研修してきたことを生かし、9月の3週間にわたって、図書館教育&輪読会を実施しました。

〇目的

(1)読書を通して、再生可能エネルギーの知識レベルを高める。

(2)他者の意見を聞くことによって、広い視野を身に付け、新しいアイデアの発想のきっかけにする。

(3)「探究ノート」へのアウトプットによって、読書を通して得た知識や情報を整理し、定着させる。

〇活動

1週目は、図書室で高橋司書教諭から図書館での本の検索の仕方、図書館の歴史等を講義していただき、再生可能エネルギーに関連し、自分の興味のある本を借りました。

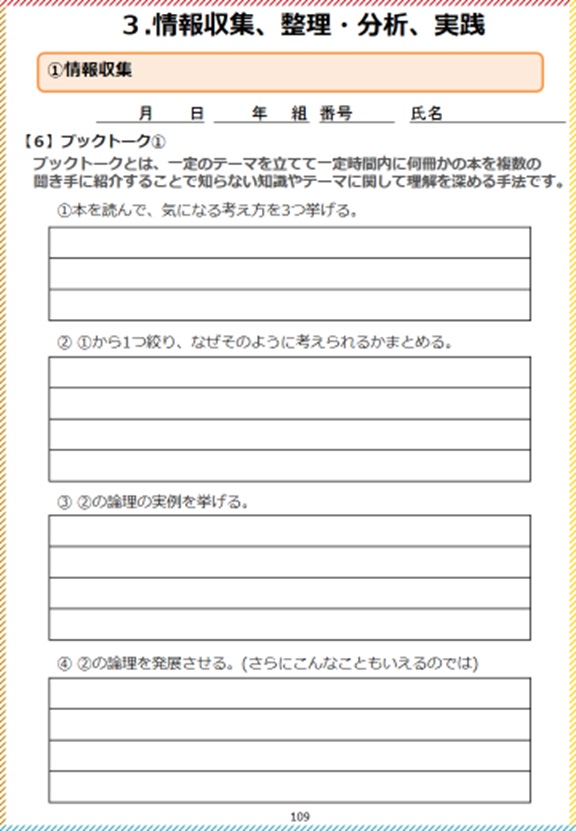

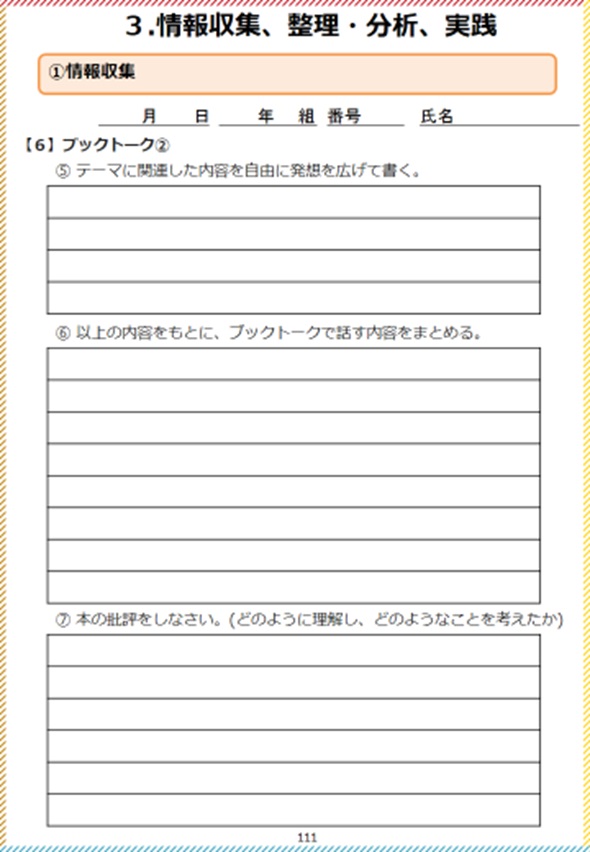

2週目は、借りた本を読み、探究ノートのブックトークのページ(別紙1)をまとめました。

3週目は、一人ひとり発表(本の紹介)をし、質問や議論を行いました。

探究班担当の田坂先生も「全員が、しっかり本を読み、よくまとめることができており驚いた。」と言っていました。

また、NPO法人カタリバの佐々木さんからは、「質問を考えることで、もっと理解が深まるので、どんどん質問する習慣をつけていこう。」とアドバイスをいただきました。

〇省察

再生可能エネルギーに対する知識・理解が深まり、社会を取り巻く課題を発見することができた15名の今後の探究が楽しみになる輪読会となりました。また、担当教諭だけではなく、司書教諭や科目を問わず、職員とNPO法人が協力しながらおこなったプロジェクトであったことが、成功につながった要因であると考えられます。

<活動の様子>

中高探究学習

中高探究学習

中高探究学習

1年次生の授業「産業社会と人間」では、双葉郡の復興や世界に貢献する「変革者」の育成を目指し、双葉郡の震災前後の課題を取材して、演劇にする授業を行っています。

演劇の作成に向けて、平田オリザ先生をお招きしてご指導をいただいています。

☆アイスブレイクの様子

今日の出来事

今日の出来事

「第34回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト」

全国第3位 青木 凜華(2年)

8月26日(土)、東京の有楽町朝日ホールにおいて手話によるスピーチコンテストが開催されました。今年度は、全国から84名の応募があり、作文による1次選考、映像による2次選考を通過し、最終選考に進んだ10名の中から、本校2年次の青木凜華さんが、第3位の表彰を受けました。

スピーチでは、手話を覚えるきっかけとなった出会いや手話の魅力、今後の願いなどを表現し、体や空間を大きく使って、豊かな表情と動きで伝える姿が印象に残るものとなりました。

発表後は、「今までで1番感情を込めて伝えることができた。順位よりも、この場に立ってスピーチできたことが嬉しい。」と話していました。

今後も、手話の魅力や大切さを、多くの人に伝えていけることを期待しています。

中高探究学習

8月2日(水)~4日(金)にかけて、東京の国立オリンピック記念青少年センターで実施された「生徒国際イノベーションフォーラム2017」に参加しました。

「生徒国際イノベーションフォーラム2017」とは、「地方創生イノベーションスクール2030」の集大成として、東北、福井、和歌山、広島、島根の各クラスターが海外の連携校とともに、2030年に予想される地域の課題(少子高齢化、移民社会、環境問題など)や地方創生について学び、活動した報告を行う国際会議です。

当日は、15の国や地域から、200名を超える中高生が参加し、本校からは12名(1年次生3名、2年次生7名、3年次生3名)が参加しました。

●1日目

開会式で、各クラスターの紹介と文化交流を行いました。

●2日目

クラスターごとにポスターセッションを実施。

ラウンドテーブルにて、

1. MIGRATION TOPICS 移民の権利について

2. Economic migrants/Inclusive growth 経済成長は誰が分け合うのか

3.Climate change 温暖化をストップするために

4.Job security 世界の将来の仕事

5.Media and Technology 報道のあり方

6.De-population/Aging issue どうやって地域を守っていくのか。

などのテーマについて議論しました。

●3日目

閉会式で「国際協働をすすめ、課題解決方法を見つけ、世界を創造していく。」という共同宣言を発表しました。

<発表したポスター>

<参加生徒の感想>

・自分じゃ出てこない意見を違う人からの考えだとまったく違ったものなどの意見を出してもらって、「なるほど」などの共感や「そういう考えもあるのか」ということが体験できてとてもタメになったと思いました。

(2年次 I)

・肌の色とか言語が違うと自分と全く違うような気がしてしまうが話してみると通じる点が多くあり、何よりもリラックスして話すことが大切。

(2年次 M)

・一方的な視点ではなく、多方的に幅広い知識を学ぶことで、海外の問題にもついていきやすくなると感じました。

(3年次 S)

・本当に重要なこと(難民問題や地球温暖化、貧困問題など)は世界の人たちと話し合わなければ解決できない。だからこそ、まずは国際交流をし、お互いの文化などを知ることが大切なのだと思う。

(1年次 S)

・自分の意見を伝え、それに海外の人がうなずいてくれた事がとてもうれしかった。

(2年次 M)

・この活動を通して、まとめる能力が成長したと周りの人から言われた。私はあまり周りの人と話すのは得意な方ではなかったが、この活動を通して、いろいろな面で成長したと思う。この成長してきたことを生かしていきたい。

(2年次 H)

・もっとうまく英語が話せればなと思いました。なので、これから英語での会話がうまく、自然にできるようになりたいと思います。もっと英語を練習していこうと思いました。

(1年次 S)

中高探究学習

8月21日(月)に郡山女子大学において、「ご当地!絶品!うまいもん甲子園福島県選抜大会」が行われました。この大会は、全国の高校生が地域の食材を活かした食品のオリジナルレシピを開発し、その商品力を競い合う大会です。第一次選考で応募総数64校の中から5校の1つに選ばれ、今大会に参加してきました。

参加した生徒は、未来創造探究アグリビジネス探究班川内チームの3年次生の3人です。3人は昨年度から未来創造探究の授業で、川内村を広くアピールするために、川内村の方々と一緒に交流するイベント等を企画し、村の特産品である「いわな」を使ったおにぎりの開発を行ってきました。

大会では、30分間で6人分の調理をします。多くのマスコミの方や審査員が見守る中、3人で力を合わせておにぎりをつくりあげます。完成後は、作った商品を審査員の方々に食べていただきながら、商品のプレゼンテーションを行います。審査員の方々からは、貴重なアドバイスをいただきました。

結果は5位という成績でしたが、生徒にとって、とても有意義で、よい経験となった一日でした。

今回の大会参加にご尽力頂いた皆様に、厚く御礼申し上げます。