ふたば未来学園の日々

【高校三学年】大人の階段登る さらに一段

1月20日(金)高校三学年の生徒を対象に消費者講座を開催し、弁護士の高橋先生に、一人暮らしの生活上の注意から始まり、契約にまつわるトラブルや詐欺まがいの商法に巻き込まれた時の対策などを話してもらいました。

最後に学年を代表し、斎藤くんが謝辞を述べ、4月から一人暮らしを始める心の準備ができたとを述べました。また、4月から大学の法学部で法律を学ぶことになる足立くんは、日常生活の意外なところに落とし穴があることに改めて驚きを感じ、法律を学ぶことの大切さを再認識したとのことでした。

全員一様に188(イヤヤ)の番号を書き取っていました。188に電話をかけると自動で地域の消費者センターにつながり、クーリングオフ(契約の解除)などの相談に乗ってもらえることがわかりました。

【高校三年生】大人の階段登る また一段

1月23日(月) (株)コナカ様に御協力いただき、高校三年生を対象のスーツ着こなし講座を実施し、スーツの着こなし方から始まり、着こなしに関わるマナーや常識などを教えていただきました。

特に4月から就職を控えている生徒たちは、前週に(株)シマ商会の佐々木様より社会人としての心構えやマナーを御指導いただいているので、4月から社会人になるという自覚を新たにしました。

【工業】ものづくりマイスター事業の取組み終了

11月から12月にかけて、マイスター指導による専門分野講習会を実施しました。

2年次:機械加工分野(旋盤作業)、3年次:電子機器組立分野 の講習の様子を以下のPDFファイルにまとめましたのでご覧ください。

【海外研修】ドイツ研修(最終日)

現地の研修は最終日です。

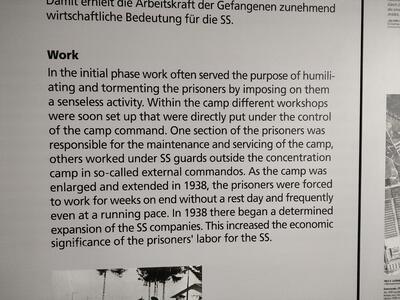

午前中は、ダッハウ強制収容所での研修です。

Arbeit macht frei(=働けば、自由になれる)が刻まれた門から敷地に入ります。敷地内を歩くにつれて、これがどれだけ残酷な言葉だったのかがわかります。自由などありません、ここにあったのは搾取だけです。

ここはナチス・ドイツの強制収容所でした。ナチスの強制収容所の中では最も古いものの一つで、後の強制収容所のモデルとなったものです。

戦時中、ドイツ国内から20万人以上がここに送られました。その内の6万人以上がユダヤ人、この収容所の劣悪な環境や、残忍な行為により、3万人以上が亡くなったと言われています。

このようなことが二度とあってはならないということは明確です。しかしながら、似たような構造に思える物事は、世界中至るところで今もなお起こっています。普段の生活のなかで我々が思考停止に陥り、想像力を働かせることができなければ、戦争の始まりにさえ気付けないのだと学びました。

午後はEMGのパートナーたちと待ち合わせをし、最後のショッピングを楽しみました。現地の生徒に案内されながら、昼食をとったり家族へのお土産を買ったりして楽しんでいたようでした。

学校に戻ると今回の交流最後のあいさつです。はじめはお互いに緊張していたものの、ホームステイを通して、一生の友人になり、別れを惜しみました。

EMGの皆さんは、全力で我々を迎え入れ、本研修生はその優しさを全身で感じて帰ってきました。

ニュージーランド、ドイツ、ニューヨーク…海外で我々を受け入れてくれる学校は、交流を心待ちにしてくれていました。そしていつでも優しく私達を受け入れてくれます。

私達が受け入れる番になれば精一杯のもてなしをするのはもちろんのこと、受けた恩を次の誰かに送る、Paying Forwardもしていかなければなりません。それが地域と世界で生きるということ、そして研修参加生に限らず、この地に生きる我々のミッションなのだと思います。

研修参加生が帰国後たくさんの仲間と協働し、様々な文化の橋渡しをし、地域•世界で活躍してくれることを大いに期待します。

全員無事に帰国しました。関係各位のお力添えに感謝申し上げます。誠にありがとうございました。

【高校3年次】大学入学共通テスト直前集会

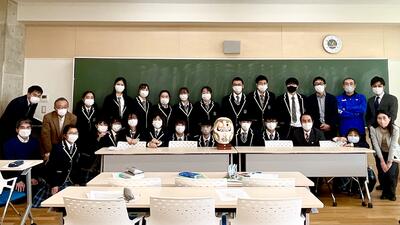

本日4時間目のロングホームルームの時間帯に大学入学共通テスト直前集会を行いました。今年は57名の生徒たちが共通テストに臨みます。

学校長と学年主任の熱くあたたかい激励の後、進路指導主任と共通テスト前の最終注意事項を確認しました。

その後、副校長からJA福島さくら女性部協議会双葉支部の皆さんに制作いただいた合格祈願特製双葉ダルマが披露されました。

新年7日・8日には、震災後初めてダルマ市が双葉町内で復活開催されました。震災後の困難な状況から一歩一歩着実に前に向かう双葉郡の人たちと歩みを合わせて、自分の進路実現を果たせるように、不撓不屈の象徴でもある双葉ダルマに想いを込めてひとりひとりが目玉を入れました。

結びに、思い一つに一本締めで全員の健闘を願いました。

全校をあげて、共通テストでのふたば未来生の健闘を祈り、応援しています。

|

合格祈願特製「双葉ダルマ」について (双葉ダルマの由来) 双葉町ではおよそ300年前の江戸時代からダルマ市が行われ、30年前にはJAふたば女性部がデザインを考案。双葉ダルマとして広く知られるようになりました。 七転び八起きの意味をもつ縁起物の双葉ダルマは 東日本大震災と原発事故の被害を受けた双葉町にとって復興のシンボルとなっています。 今回、ふたば未来学園高校3年次生徒の合格を願い、校長・副校長・教頭・学年主任・進路指導部主任から依頼し、JA福島さくら女性部協議会双葉支部のみなさんが、特別に作成してくれました。 白星をイメージした白い体に、町章をモチーフにした金色の縁取り。 「鶴は千年、亀は万年」とことわざにもあるように、縁起が良いとされていることから、まゆは鶴、ひげは亀がモチーフです。 願いを込めて正面に「合格」の文字を、背中には、力強く「ふたば未来学園」の文字を刻んでいただいています。 |

【海外研修】ドイツ研修(7日目)

それぞれのホームステイ先からパートナーと一緒に登校し、今日の活動がスタートです。

午前はEMG校の生徒のガイドでマリエン広場のフィールドワークをしました。現地の生徒が自分たちでルートを考え、案内をしてくれました。

過去に探究活動等で双葉郡ツアーを行った生徒たちの苦労を知っているので、同じくらいの年齢の生徒が丁寧に案内してくれたことに驚きを隠せませんでした。

午後は一旦ステイ先に帰宅し、交流会の準備をしました。

夕方に公民館のような建物に集合し、互いの料理を振る舞いました。

普段の生活で食事を準備してもらえるありがたさも噛みしめていたようです。

現地研修は明日が最後です。ダッハウ強制収容所での研修の後、班別自主研修です。

【海外研修】ドイツ研修(6日目)

午前中は翌日の交流のための食材を買い出しました。

交流に参加してくれる現地の生徒はその日に大事なテストがあるということでした。EMG校は定期テストがありませんが、落第も多くあります。不定期に行われる大事なテストと授業内での取り組みで評価をされています。

午前中は保護者会長の方がドイツミュージアムを案内してくださいました。あらゆる分野の学問をまたいだ展示に、参加生は午前中だけでは時間が足りない様子でした。

昼食は各自でとりましたが、もう注文に困る様子はありませんでした。(分量の多さにはなかなか慣れません...)

午後にはニュンフェンブルグ城を訪れました。ミュンヘンにある、バイエルン選帝侯の夏の居所だったと言われています。

バロック建築の建物と、調度品の展示それぞれに日本語のオーディオガイドがついていました。

こちらに来てから、英語での補足がついていることに安堵することが多くなりました。知っているドイツ語も増えています。

おそらく今日1日に歩いた距離も10kmを超え、日に日にたくましくなっていることを感じます。

明日は教育や歴史についてお話をしたあとに、EMGの生徒がマリエン広場の案内をしてくれるとのことです。午後は文化交流の準備をし、夕方には食文化などの披露をします。

【海外研修】ドイツ研修(5日目)

5日目はErnst-Mach-Gymnasium校(以下EMG)との交流のスタートです。

コロナ禍では現地渡航がかなわず、先輩たちの代ではバーチャルホームステイなどを行って交流を続けてきました。これまでの先輩方がつなぎ続けてくれた縁に感謝して交流に臨みます。

渡航生は研修参加が決まってから、Zoomを活用して事前交流をしてきました。今日、初めて対面するパートナーの生徒を前に、感動でドキドキが止まらない様子の渡航生たち。引率団としても3年ぶりの対面での再会です。

すぐに打ち解け、本校生のプレゼンテーションと演劇を見ていただきました。

その後、EMG側もプレゼンテーションをしてくださいました。あらゆるアプリを活用して現地の文化をわかりやすく伝えてくれまました。(Canvaはプレゼンテーションにも事前のオンラインでの自己紹介にも便利でした。本校の留学生も使いこなしています。探究活動等でも大いに活用できるかと思います。)

昼食後はミュンヘンの中心部、マリエン広場に電車で向かいました。EMGの生徒とグループを作り、「脱出ゲーム」に参加しました。これは、街中で与えられたミッションを達成しながらゴールに向かうゲームで、取り組んでいる間にミュンヘンの地理に詳しくなり、自然と会話が弾む面白いゲームでした。

脱出ゲームの後は、学校に戻り、パートナー家族に対面しました。各家庭にこれから数日間滞在させていただきます。

各家庭では家族の一員として迎え入れてくださり、一緒に料理をしたり、兄弟とゲームをして過ごしたりとリラックスして過ごせているようです。

【海外研修】ドイツ研修(4日目)

フライブルクで再びフィールドワークです。本日は、渡航生の中から候補地に挙がったボーバン地区内で、我々人間と環境の共存の仕方を学びました。

ボーバン地区の住宅はすべて集合住宅です。集合住宅の方がエネルギー効率がよいと考えてのことです。建築は市に申請して土地を購入し、共同で建設するそうです。

この地区は私有車の乗り入れがし難い構造になっており、実質的に車の利用を制限されたような作りになっています。路面電車へのアクセスなども住宅建設の際には考慮され、街中に自然を感じさせる公園や、小さな牧場などが設置されています。

そのような中で子どもが遊びます。路上遊びの道路標識があったり、アパートとアパートの間に公園を設置し、アパートの居室の配置では、公園が見える位置にキッチンを置くそうです。そうすることで遊んでいる子たちが死角に入らず、住民皆から子どもの姿が見えるのです。アパートの住民が静かに過ごしたい部屋は、公園の反対側に置き、遊んでよい時間や静かに過ごすべき時間などの約束事を決めるそうです。そのため、住民からのクレームなどもなく過ごしているのだそうです。

街づくりの中に、積極的に議論に参加して自分の意見を表明し、合意形成を図る市民性が見て取れました。同時に、環境と人間が「共存」しようとしたときに、自然とお年寄りや小さな子どもへの配慮がなされていく様に感銘を受けました。

午後は陸路バスで5時間ほど、ミュンヘンに向かいました。翌日からはいよいよErnst Mach校との交流です。

【海外研修】ドイツ研修(3日目)

3日目、ついに現地研修が始まりました。現地は土曜日です。午前中はフランクフルトからフライブルクに移動し、フライブルクの大聖堂近くで現地ガイドの方と合流しました。

聖堂周囲の市場で昼食をとりました。念願のソーセージです。

歴史的建造物が市民の交流の場になっている様から、まちづくりのヒントが得られました。環境だけではなく景観にも配慮し、どちらも一定の基準をクリアしないと不動産の売買もできないようです。自動車の乗り入れを制限する取り決めに積極的に関わっていく市民性も感じられました。

その後、環境教育施設のエコステーションに向かいました。断熱性のある土壁、自然エネルギーの利用、屋上の緑化など、施設自体が環境教育の教材のようでした。

同敷地内に、本校1期生が植樹した木がありました。最後にこの木を見た5期生のときから3年が過ぎ、高さは3メートル位になりました。現地の方が、風雨の影響をあまり受けない場所に移植してくださったようです。

本校もこの木のように、すこやかにしなやかに成長し、毎年この木に会いに来られることを願いました。

その後、市庁舎の見学に行きました。円柱型の庁舎は外壁すべてが可変式の太陽光パネルで覆われ、建物内にも十分光が入り込むよう工夫されています。このような建物を建てる時には、その予算の数パーセント分のアートを近くに設置したり、労働者の子どもが十分入れる保育園を設置したりするそうです。

明日は午前中にフライブルクをさらに探究し、交流校のあるミュンヘンに向かいます。

【海外研修】ドイツ研修(2日目)

ドイツ研修は行程上2日目を終えました。2日目は移動のみの1日となりました。

現在はドイツに無事到着し、フランクフルトの空港近くのホテルに滞在しています。特にトラブルもなく、無事到着してほっとしているところです。

成田から直接ドイツに行くのは難しいため、イスタンブールを経由してのドイツ入りとなりました。成田ーイスタンブール間が14時間程度、イスタンブールーフランクフルト間が3時間程度のフライトです。

座席に座っているだけでもなかなかの疲労がたまります。日常生活で多少の運動をすることの大切さを感じます。イスタンブールの空港内を歩くのが気持ち良く感じられました。

参加生徒たちも、イスタンブールでは自分たちで乗り継ぎの手続きをするほどに頼もしくなっていました。Baggage Claimも問題なくたどり着き、自分たちで荷物を受け取りました。

フランクフルトのホテルに到着したのが現地時間の夜11時過ぎ、すぐに休んでいよいよ翌日から現地研修がスタートです。フライブルグまでバスで移動し、環境先進都市の取り組みを学んできます。

【海外研修】ドイツ研修(1日目)

3年ぶりのドイツ渡航です。

ふたば未来学園高等学校は、地域の課題と共通する世界的な課題についてのアクションを提言するため、平成28年度にミュンヘンのErnst Mach Gymnasium校と交流をしました。それ以来、同校とは高校1年次でオンラインも含めた交流を毎年継続して行っています。コロナ禍にあっても、現在の2・3年生がバーチャルホームステイなどで交流を続けてきましたが、今年度はいよいよ現地渡航が再開されます。

本校では、未来創造探究で学び深めている原子力災害からの復興や持続可能な地域づくりについて、全世界が共有するべき「持続可能な社会づくり」として議論し、提言していきます。高校1年次ドイツ研修では、ドイツの環境都市フライブルクを訪問することにより、将来起こりうる世界の難題に向き合い、持続可能な社会をめざして未来を創造していく一歩とします。

1月5日(木)より日本時間1月14日(土)まで、8泊10日の旅程です。イスタンブール空港経由でドイツに向かいます。

出発日の午前中は学校で事前研修と出発式を行い、広野駅から成田に移動しました。飛行機は6日早朝の出発のため、空港近くのホテルに1泊します。

宿舎では現地で行うプレゼンテーションの準備をしました。

現地渡航できることへの感謝を忘れずに、現地で精いっぱい学んできたいと思います。

|

令和4年度グローカル人材育成事業「ドイツ連邦共和国短期滞在研修」実施概要 1.趣旨 本校における高校一年次ドイツ研修では、地方創生イノベーションスクールの一環として、Think Greenをテーマとし、2030年に問題となる地域の課題と共通する世界的な課題についてアクションを提言するため、平成28年度にミュンヘンのErnst Mach Gymnasium校と交流をしました。それ以来、同校とはオンラインも含めた交流を毎年継続して行っています。本校では未来創造探究として、原子力災害からの復興や持続可能な地域づくりについて、それらを福島のみの課題ではなく、全世界が共有するべき「持続可能な社会づくり」として探究していきます。ドイツの環境都市フライブルクを訪問することにより、将来起こりうる世界の難題に向き合い、持続可能な社会をめざして未来を創造していく一歩とします。 2.派遣期間 令和5年1月5日(木)から1月14日(土) 10日間 3.訪問先 ドイツ フライブルク・ミュンヘン 4.参加人数 高校1年次生徒 8名 5.研修内容 (1)フライブルク市訪問

|

【中学校】冬季休業前集会を行いました(12/23)

明日24日(土)から1月9日(月)の17日間、生徒たちにとって待ちに待った冬休みとなります。

新型コロナウイルスや季節性インフルエンザが心配されますが、健康に留意しながら有意義に過ごしてほしいと願っています。

中学校では、長い冬休みを前に新たな目標をもってもらうべく、全校集会を行いました。

今回の集会は生徒会役員が主体となって運営し、各学年代表生徒がこれまでの生活を振り返った作文を発表しました。

また、冬休み中の生活面について担当教員から話をしました。事故や怪我などの安全面に十分注意しながら、時間を有意義に使って生活してください。

【高校:福祉】生活援助従事者研修 閉講式

12月23日に「令和4年度生活援助従事者研修」の閉講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】2年次生の2名が受講し、研修の全課程を修了いたしました。

研修では、広野町社会福祉協議会やいわき・相双地区の介護職員の方々に講師を務めていただき、生活援助サービスに関する基本的な知識を学びました。また、広野町通所介護事業所「広桜荘」様には実習の機会を設けていただきました。実際にサービス御利用者の方々と関わる中で、介護職員としての心構えや生活支援に関する技術について学ぶことができました。

閉講式では、校長先生から一人ひとりに修了証明書が手渡され、長期間にわたる研修への労いの言葉をいただきました。また、受講生代表からは研修に関わっていただいた方々への感謝と今後の学習に向けた意気込みについてあいさつがありました。

関係の皆様へ、改めて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。

【中学校】授業のようす(3年保健体育:ダンス発表会)(12/22)

中学校・保健体育科では「ダンス」の授業が必修化されています。

ダンスは、「創作ダンス」、「フォークダンス」、「現代的なリズムのダンス」で構成され、イメージをとらえた表現や踊りを通した交流を通して仲間とのコミュニケーションを豊かにすることを重視する運動で、仲間とともに感じを込めて踊ったり、イメージをとらえて自己を表現したりすることに楽しさや喜びを味わうことのできる運動です。

この度、その学びの表現の場として3年生が「ダンス発表会」をみらいシアターで行いました。

どの生徒も、どのグループも可愛く、かっこよくダンスを披露しました。

【高校】教育相談だより(12月)

【高校:福祉】介護職員初任者研修 閉講式

「令和4年度介護職員初任者研修」の閉講式を行いました。

今年度は、スペシャリスト系列【福祉】3年次生の中から8名が受講しました。夏季休業中から始まり、毎週土曜日に広野町社会福祉協議会やいわき・相双地区の介護職員の方々に講師を務めていただき、介護に関する専門的な知識・技術を学びました。先日実施した修了試験では、8名全員が無事に合格することができました。

閉講式では、校長先生から直接一人ひとりに修了証書が手渡されました。その後、受講生代表から研修に関わっていただいた方々への感謝と今後の抱負等についてのあいさつがありました。

関係の皆様へ、改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

東日本大震災・原子力災害伝承館研修

12月21日に、海外研修(ドイツ・NY)に参加する生徒と有志生徒、総勢27名で

東日本大震災・原子力災害伝承館研修を実施しました。

語り部講話では2011年3月11日の14:46に起こった東日本大震災直後から

1週間で起こった出来事について、

相双地区で生活をして「子供を持つ親の視点」でのお話をしていただきました。

講話を聞いた生徒たちは、リアルな現実の話に涙を浮かべて話に聞き入っていました。

生徒の感想も多様でした。

以前広島の平和記念資料館を訪れた経験から、伝承館の展示と比較しながら

伝承館の展示を批判的に見学していた生徒(1年生)や

伝承館の教育的効果について感想を書いた生徒(留学生)など多様な感想がありました。

※本活動は令和4年度『震災と復興を未来へつむぐ高校生語り部事業』の一環で行いました。

松本総務大臣が来校されました

12月19日(月)松本剛明総務大臣が来校されました。

始めに、地域協働スペース及びカフェを御視察になり、校長先生から生徒たちの探究的活動やカフェの活動などについて御説明がありました。

続いて、校長先生から本校の概要と、カタリバの横山さんから双葉みらいラボの取組について説明しました。

その後、地域課題解決の探究学習に取り組んでいる生徒として、2年次の能勢友珠さんから”はじまりに交流の場を”と題し、双葉町をフィールドとした探究学習や実際に行っているアクションなどについての説明があり、町民同士が支え合える社会を作りたいという志が述べられました。

最後に、場所を移して高校2年次の日本史の授業をご覧いただきました。

【高校:福祉】車椅子介助の実習③

3年生の生活支援技術で、車椅子実習を行いました。

以下は、その時の様子と生徒の感想です。

自走の体験では、特に坂道での自走はより力が必要だと感じました。段差をのぼる際は、介助している側はそうでもないけれど、乗っている側では少しの傾きでもびっくりするので、声かけなどのコミュニケーションが重要になってくるのだと改めて感じました。

段差の介助では、ティッピングレバーを踏んでのぼるが足下に全体重を乗せてもなかなか動かなくて苦戦しました。踏むだけではなく、グリップにも力を入れた時はうまくキャスターをあげることができたので、コツがいるのだということを学びました。安全な操作をするためには力の使い方や、声かけなどのコミュニケーションがとても重要だと分かりました。

ふたば未来学園Facebook

ふたば未来学園Facebook ふたば未来学園 YouTube チャンネル

ふたば未来学園 YouTube チャンネル