ふたば未来学園の日々

リオ2016オリンピック閉会式フラッグハンドオーバーセレモニーへ参加

リオデジャネイロ五輪閉会式の五輪旗引継ぎ式でのフラッグハンドオーバーセレモニー(芸術パート)へ、本校の生徒と教職員が参加しました。

詳細につきましては、下記のホームページより閲覧できます。

URL:https://tokyo2020.jp/jp/special/rio-to-tokyo/flaghandover/ (外部リンク)

再生可能エネルギー研修を実施しました

南相馬市の再生可能エネルギー関連の施設を訪問しました。

施設訪問には、生徒1名、未来創造探究の再生可能エネルギー探究班、原子力防災探究班のそれぞれの担当教員1名が参加しました。

| まず、電気を発電するために多くの動力を必要であることを体験しました。 人力よりも水力の方が、安定して長時間発電ができることを体験しました。 山がちな地形で、川の流れが速い日本や福島県において、マイクロ水力発電の可能性を実感できました。 |

|

|

太陽光発電は、曇りの日でも発電できることが、わかりました。パネルの向きや角度を変化させると、発電量も変化することがわかりました。 太陽光発電と併用して、蓄電システムや電気分解の水素による貯蔵ができれば安定供給につながると思いました。 |

| 藻類培養研究所を訪問しました。藻から石油を取る設備があり、世界で1台しかない機械も見ることができました。 光合成する藻から燃料を得ることができれば、二酸化炭素も増えることなく、地球環境にやさしいエネルギーになると思いました。 今後は、コスト削減に取り組む必要があります。 |

|

|

午後からは、原町高校自然科学部のメンバーと一緒に太陽光パネルを制作しました。 太陽光パネルは、身近になってきましたが、その原理と構造を改めて学習することができました。 原町高校のみなさん、ありがとうございました。 |

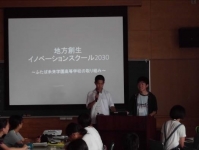

地方創生イノベーションスクール2030第3回東北クラスターに参加しました

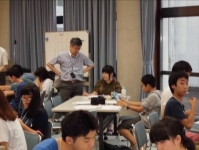

8月16日(火)~19日(金)地方創生イノベーションスクール2030第3回東北クラスターが開催されました。本校から15名(2年生9名、1年生6名)、福島市チームから16名(岳陽中、福島二中)、気仙沼チームから13名(鹿折中、松岩中、唐桑中、気仙沼中、津谷中、大島中、気仙沼高校)が参加しました。

<1日目>

3月に実施した第2回東北クラスター以降の活動報告がありました。

福島市チームは、福島市の魅力を伝える観光ツアーを実施したことが報告され、本校からは、復興を大テーマに活動している6つの探究班(原子力防災探究、メディアコミュニケーション探究、再生可能エネルギー探究、アグリビジネス探究、スポーツと健康探究、健康と福祉探究)の課題探究内容を報告しました。

次に、第3回東北クラスターに初めて参加する気仙沼チームにこれまでのスクールで学んだことを生徒が報告しました。「2030年の課題」「外国と日本の比較」「海外の先進事例」などを報告しました。

この日の夜は、スクール内で「海外連携担当」「産官学連携担当」「PRコミュニケーション担当」「映像記録担当」「会議コンテンツ担当」のチームに分かれて、打合せを行いました。

<2日目>

法政大学の坂本旬先生より、「映像制作で何が重要か考えよう」をテーマに講義をしていただき、メッセージ性のある映像をつくるには、どのような材料が必要かを学びました。

続いて、ドイツ大使館から講師を招き、「ドイツの環境・エネルギー政策」について講演をしていただき、脱原発を決断したドイツの政策は、2030年のエネルギー問題を考えるために大いに参考となるものでした。

午後からは、被災地の現状、復興の様子を自分の目で見るために

・広野町 株式会社新妻有機農園

・小名浜 小名浜機船底曳網漁業協同組合

・湯本 古滝屋旅館

の3つのグループに分かれて取材し、「未来を担う子どもたちに対する話」「復興に向けて努力している現状」「思うように復興が進まない現状」など貴重なお話を聞くことができました。

<3日目>

スクールを通して何が成長できたのか、相手に何を伝えたいかを考えた、セルフ・ストーリーを組み立てました。

この組み立てには、学生や大人も入って支援し、内面にあった想いを、時間をかけて表現することができました。夜遅くまで、作業をしていた生徒も多くいました。

<4日目>

完成した「デジタルストーリーテリング」を発表しました。それぞれ自分に向き合って、未来へ向けての生き方を考える、幸せとは何かを考える、良い作品ばかりでした。

今回のスクールを通して、個人から社会へ考えることを身に付け、誰も経験したことのない時代をどう生きるかを考えることのできる人材に成長していってほしいと思います。

<活動の様子>

千葉県浦安市の中学生と交流しました

8月18日(木)千葉県浦安市の中学生27名が「ふるさとうらやす立志塾」の活動として広野町を訪れ、本校生と交流しました。

中学生と一緒に広野町フィールドワークに参加した後、昼食をとりながら互いの地域について話したり、フィールドワークで感じたことを共有したりしました。続いて本校の丹野校長から、ふたば未来学園高校設立の経緯等について講話がありました。その後はグループに分かれ、本校生が東日本大震災の経験を語ったり、ふるさとのために今自分たちができることは何かなどについて対話、意見交換をしたりしました。

交流を通じて、ふるさとへの想いを改めて感じることができました。ありがとうございました。

<活動の様子>

ベラルーシ研修⑩

ベラルーシ研修最終日は、雨のため、予定されていた活動のいくつかが中止となってしまいましたが、のんびりと過ごせる一日となりました。

そして、いよいよ帰国に向けて出発します。

ズブリョーノックを7時半(現地時間)に出発し、13時半(現地時間)にミンスク空港を離陸予定です。

アブダビ空港でトランジットし、成田到着は8月11日(木)となります。

☆のんびりと過ごせた一日です

ベラルーシ研修⑨

昨日は夕方からベラルーシの子ども達に、日本の伝統を伝える、折り紙やおはじき、着物の着付け、よさこい踊り、手遊び、漢字、日本の有名な歌などの体験教室を開きました。どれも大盛況で、生徒たちは慣れない英語で、現地の子ども達にレクチャーしていました。

サッカースタジアムでは「ベラルーシ・日本友好交流会」が行われ、1000人以上の観客でアリーナ席が全て埋め尽くされていました。

交流会では、ベラルーシの民族衣装に身を包んだ子ども達による踊りが披露されたり、専属のダンサーや司会者が場を盛り上げ、ベラルーシで有名な歌手5組が歌を披露するなど迫力のある舞台となりました。

生徒たちはお返しとして、よさこい踊りを披露し、大きな声援をいただきました。

ベラルーシ研修最終日となりましたが、有終の美が飾れるよう生徒たちは協働し、日程をこなしていきました。

|

<体験教室の様子> <ベラルーシ・日本友好交流会の様子>

|

<記念写真!>

ベラルーシ研修⑧

昨日からは地元の学生との交流活動が行われ、交流では、「日本とベラルーシの相違と類似」「これからのテクノロジーついて」「ベラルーシ人の人生観、日本人の人生観」などをテーマ話し合いが行われました。

活動後は、お互いに打ち解け、クラブ活動や最近の流行について会話していましたが、どの生徒も口にしていたことは、「英語力の大切さ」「現地の学生の明るさと積極性」でした。

巷で流行しているポケモンGOは、ベラルーシでも配信されていますが、それほど人気ではないようでした。

<交流活動の様子>

ベラルーシ研修⑦

ベラルーシ研修6日目までで、合計700km(およそ東京→青森間)を移動して、世界遺産であるミール城、ネースビジュ城を見学しました。

ネースビジュ城は土曜日で好天に恵まれ、観光客が多く居て、見学をしたどのお城も、結婚式を挙げることができ、世界遺産のイメージとは少し違っていました。

生徒たちはだいぶ疲れが見えてきたものの、それでも大きなケガや病気もなく無事日程をこなしています。

本日から、現地学生との交流活動も始まり、研修もいよいよ終盤となります!

<見学の様子>

|

|

ベラルーシ研修⑥

ベラルーシ研修6日目は、国立保養施設ズブリョーノックを早朝に出発し、首都ミンスクでの研修を行いました。

これまでとは違った研修内容で、特に、大きな支援を受けている世界的なオンラインゲーム会社ゲームストリームでは社長直々の歓迎をいただきました。

国を越えた子どもたちの将来に対する期待の大きさを感じることができました。

<ベラルーシ研修6日目の様子>

|

|

ベラルーシ研修⑤

ベラルーシ研修5日目は、主にベラルーシの歴史について研修しました。農業を中心にした産業について、第一次世界大戦以降から、1979年から10年に渡ったアフガニスタンでの紛争、さらには、伝統的な音楽や藁民芸品などについて体験をしながら学びました。

研修も中盤に入り、探求活動も本格化しています!

<ベラルーシ研修5日目の様子>

ベラルーシ研修③

研修3日目は、ナノッセ村というベラルーシの歴史を体験できる施設に訪問しました。

この村では、18世紀の農村を再現した民家をコテージとして宿泊体験が出来たり、乗馬体験が出来たりします。生徒にとって特に印象に残ったのはサマーワルと呼ばれる伝統的な給湯器だったようです。 当時、家を10ルーブルで建てられた時代に8ルーブルもしたもので、ステイタスシンボルでもあったようです。

生徒にとって特に印象に残ったのはサマーワと呼ばれる伝統的な給湯器だったようです。

日本人から見ると現在のベラルーシでも充分に寛容に思えますが、現在を生きるベラルーシ人にとっては、それでも尚、郷愁を感じたい心情があるのではないでしょうか。

<ナノッセ村での体験の様子>

ベラルーシ研修④

ベラルーシ研修も4日目を迎えました。日本より涼しいベラルーシですが、昨日は一段と寒い一日でした。その気候の中でも生徒たちは、健康体操から一日のスタートです。

健康体操は、ポップな音楽に合わせ、インストラクターの真似をしながら、私たちの一行だけでなく、ズブリョーノックに宿泊している人の多くが踊ります。

そして、現地の大学生との交流も広まりをみせています。会話の内容を聞いてみると、ジャパニメーションの「ワンピース」や「アイカツ」などの話題をきっかけに会話し始めているようです。

日本のアニメ、素晴らしいと感じる一面でした!

☆健康体操の様子

☆ジャパニメーションの話題をきっかけに、現地の大学生と会話をしています

ベラルーシ研修②

現地時間8月2日16:30、日本時間23:30に国立保養施設ズブリョーノックに、みんな元気に到着しました。

郡山駅を出発して35時間半の道のりでした。

早速現地の子どもたちから伝統的な踊りとパンのプレゼントをいただきました。その後、放射線検査の体験をし、酸素カクテルをいただきました。

ベラルーシは夜が長く、現地時間の21時からたき火を行うのですが、まだまだ空は明るいです。

<アブダビ空港での様子>

<現地の伝統的な踊りでの歓迎とパンのプレゼント>

<放射線検査の体験の様子>

<酸素カクテルをいただきました>

未来へ紡ぐリレープロジェクトに参加しました

社会起業部4名と吹奏楽部2名の計6名が、未来へ紡ぐリレープロジェクトに参加しました。

「未来へ紡ぐリレープロジェクト」は、阪神大震災被災地に住みながらも震災を知らない神戸・阪神間の子どもたちが東北の被災地を訪問し、爪痕を自分の目で確かめ、防災の必要性、復興への希望を次代へ紡いでいくプロジェクトです。

神戸の小学4~6年生と保護者の8組16名が来校しました。

交流会では、本校生から、自分たちで作成した学校の概要説明と福島に関するクイズを実施しました。その後、東日本大震災時の経験を本校生が語り、子どもたちから「震災があって、自分が変わったとことはありますか?」など、鋭い質問が多くあり、本校生が良い刺激をたくさん受けました。

関係各社の方々、良い機会を与えてくださり、ありがとうございました。

<活動の様子>

ベラルーシ研修へ出発

福島子どもの未来を考える会inベラルーシ研修に、本校の1年次生10名が参加しました。

8月1日(月)には、この研修に参加する、県内の中高生45名が、郡山駅西口広場に集合し、結団式が行われました。

この研修では、「原子力災害からの復興を果たすグローバルリーダー」の育成を目指す2年次以降の課題研究に向けてベラルーシを訪問し、チェルノブイリ原発事故後の復興と再生可能エネルギーについての取り組みを学習することを目的としています。

<結団式の様子>

ベラルーシ研修について

1.目 的

原子力災害からの復興を果たすグローバルリーダー」の育成を目指す2年次以降の課題研究に向けてベラルーシを訪問し、原発事故の被害からの復興と再生可能エネルギーについての取り組みについて学習する。

2.主 催

一般社団法人 福島子どもの未来を考える会

3.研修地

ベラルーシ共和国・ミンスク市他 (宿泊地:国営保養施設ズブリョーノク)

4.日 程

平成28年8月1日(月)~11日(木) 11日間

5.参加生徒

本校生10名を含む県内の中学生、高校生総勢45名

産業総合研究所福島再生可能エネルギー研究所で研修しました

再生可能エネルギー探究班10名で、郡山市にある産業総合研究所福島再生可能エネルギー研究所を訪れました。

1 風車タワーの内部

2 地中熱利用システムの実証試験場

3 ナノワイヤー太陽電池技術

4 太陽電池製造ライン

の4箇所を見学し、説明を受けました。

また、福島高等学校スーパーサイエンス部の「マグネシウム二次電池の研究~自給可能な資源による電池を目指して~」の発表を聞き、生徒たちは、大きな刺激を受けました。

<活動の様子>

第4回未来研究会(教員研修会)が開催されました

7月25日(月)、第4回未来研究会(教員研修会)が開催されました。

今回の「未来研究会」では、講師に東京大学および慶応義塾大学教授、文部科学大臣補佐官の鈴木寛先生を迎え、「主体的な生徒の探究活動を支えるための指導について」をテーマに、ワークショップを行いました。

2名の教員より、今年度の探究活動の問題が提起され、各クループで課題を提示し、グルーピングし、解決策の提案まで行いました。

<指導助言>

・コミュニケーションデザインの一環として、学習単位・構成メンバーを工夫し、関係性を変化させる。

・「学び」は、途中ではどうなるかわからないもの。「納得→行動変容」以外の「感じる」「面白がる」という段階も大切にする。

<質疑応答>

Q 現在の大学のゼミの雰囲気は?

A 議論が不得手、知識不足は共通の課題。現在の教育環境は「間違い探しと消去法」である。替えるために、いろいろなことを試して、小さな成功体験を積み重ね、共有する。安心して議論し、失敗できる環境づくりが大事である。

Q 「今までの学びを崩す」ことのメリットは?

A これからの社会で必要になるはずの「思考・判断力」「協調性」などは、現在の日本で圧倒的に欠けている資質。とにかくやってみる、やってみて失敗したらその要素を取り除く「デバッグ方式」に取り組んでほしい。

<未来研究会の様子>

「東北発☆未来塾」企画『高校生のチカラ』が放送されました

2016年7月「東北発☆未来塾」企画『高校生のチカラ』が、NHKのEテレにて放送されました。

この放送では本校生が塾生となり、島根県海土町の島前高校の「高校魅力化プロジェクト」に携わった岩本悠氏の案内によって、島前高校の高校生と交流して、高校生の力が地域を魅力的にするアイデアを探りました。

塾生は、そのヒントをもとに、自分たちでアイデアを練り、プレゼンテーションに臨んだ様子が放送されました。

☆放送された内容については、下記の外部リンクより閲覧できます。

●第1週「悠さんによる島の三段活用 過去・現在・未来」

地方創生イノベーションスクール2030地域スクールを行いました

7月25日(月)講師に東京大学および慶応義塾大学教授、文部科学大臣補佐官の鈴木寛先生を迎え、「地方創生イノベーションスクール2030地域スクール」を行いました。

2年生は、今年度の取り組んでいる各探究班(原子力防災探究、メディアコミュニケーション探究、再生可能エネルギー探究、スポーツと健康探究、健康と福祉探究)の活動報告と今後の展開を発表しました。

1年生は、各探究班の海外での先進事例の紹介をしました。

鈴木寛先生から一人ずつ会話しながらアドバイスをいただきました。

<当日のイノベーションスクールの様子>

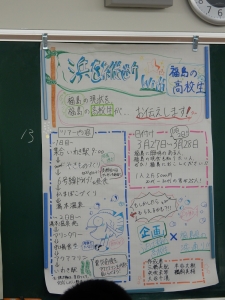

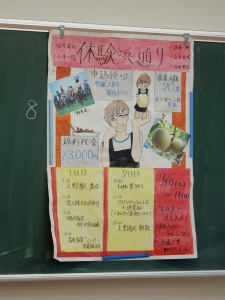

いわき明星大学との連携プログラムが終了しました

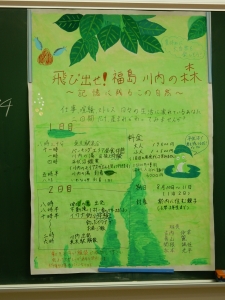

7月21日(木)、いわき明星大学との高大連携プログラムが実施されました。6月から3回にわたって実施された本プログラムも今回で完結しました。

「遊びに来てもらえる浜通り」をテーマに、本校生と大学生が3つのチームを作り、それぞれ浜通りの特色をアピールする旅行プランを考えました。最終回となる今回はチームで練り上げた企画のポスタープレゼンテーションを行い、参加者投票の結果、夏休みに親子で川内村の自然を満喫する「飛び出せ!福島川内の森~記憶に残るこの自然~」が優勝しました。

本校からの参加者14名は全員が浜通り出身でしたが、震災後ふるさとを離れた期間が長いこともあって、地元の観光地を意外と知らない生徒が多く悪戦苦闘が続いていましたが、どの班も自分たちが生まれ育った地域を調べていく中で、改めてふるさとの魅力に気づくことができ、当日は立派なプレゼンを行いました。

今回のプログラムはふるさとについて自ら考え、ともに学びを深め合う有意義な機会となりました。いわき明星大学のみなさん、本当にありがとうございました。

1班のプラン「浜を縦断with福島の高校生」

|

|

2班のプラン「体験浜通り」

|

|

3班のプラン「飛び出せ!福島川内の森~記憶に残るこの自然~」

|

|

地方創生イノベーションスクール2030地域スクールを実施しました

地方創生イノベーションスクールとは、2030年の課題を意識しながら「地方創生」をテーマに、国内の複数の地域でクラスターを組織し、海外と連携しながら、各々の地域課題を解決するプロジェクトを中高生が行うものです。

本校が参加している「東北クラスター」では、震災復興や環境問題、再生可能エネルギーなどの課題に取り組みます。

7月20日(水)本校で地域スクールを実施しました。講師として、元UNISEF職員で、現香港中文大学グローバルスタディ副プログラム長の水野谷優先生にお越しいただきました。

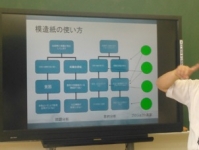

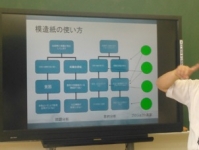

本日の地域スクールでは、問題分析と目的分析の段階で「原因-結果」および「手段-目的」といった因果関係にもとづいて現状分析を行いました。そして、プロジェクトによる目標達成のプロセスを論理積み上げという視点から整理しました。参加した生徒たちは、論理的思考の重要性を学ぶことができました。

地域スクールのはじめに、ユニセフで長く勤められたケニアの話をしていただき、選挙のために民族紛争が起こることや衛生状態の改善の取り組みなどの話をしていただきました。

次にプロジェクト実施行程のマネジメントのために、PCM(プロジェクト・サイクル・マネジメント)手法を学習し、最後にグループワークの発表を行いました。

<PCM手法>

①問題分析

多く挙げられた原因を直接原因、間接原因、構造的原因に分類します。

②目的分析

問題が解決された将来の望ましい状態をまとめる。

③プロジェクトの選択

ブレイン・ストーミングで出たプロジェクトの中から最適な案を選択していきます。

今後のイノベーションスクールの活動や1年次生の産業社会と人間での演劇制作、2年次生の未来創造探究、さらに来年に国連で発表する際にも、今日の学びを活かすことができるようにしたいと思います。

地方創生イノベーションスクール2030地域スクールを実施しました

地方創生イノベーションスクールとは、2030年の課題を意識しながら「地方創生」をテーマに、国内の複数の地域でクラスターを組織し、海外と連携しながら、各々の地域課題を解決するプロジェクトを中高生が行うものです。

本校が参加している「東北クラスター」では、震災復興や環境問題、再生可能エネルギーなどの課題に取り組みます。

7月20日(水)本校で地域スクールを実施しました。講師として、元UNISEF職員で、現香港中文大学グローバルスタディ副プログラム長の水野谷優先生にお越しいただきました。

本日の地域スクールでは、問題分析と目的分析の段階で「原因-結果」および「手段-目的」といった因果関係にもとづいて現状分析を行いました。そして、プロジェクトによる目標達成のプロセスを論理積み上げという視点から整理しました。参加した生徒たちは、論理的思考の重要性を学ぶことができました。

地域スクールのはじめに、ユニセフで長く勤められたケニアの話をしていただき、選挙のために民族紛争が起こることや衛生状態の改善の取り組みなどの話をしていただきました。

次にプロジェクト実施行程のマネジメントのために、PCM(プロジェクト・サイクル・マネジメント)手法を学習し、最後にグループワークの発表を行いました。

<PCM手法>

①問題分析

多く挙げられた原因を直接原因、間接原因、構造的原因に分類します。

②目的分析

問題が解決された将来の望ましい状態をまとめる。

③プロジェクトの選択

ブレイン・ストーミングで出たプロジェクトの中から最適な案を選択していきます。

今後のイノベーションスクールの活動や1年次生の産業社会と人間での演劇制作、2年次生の未来創造探究、さらに来年に国連で発表する際にも、今日の学びを活かすことができるようにしたいと思います。

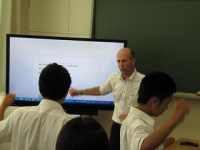

ニュージーランドの先生方が来校しました

福島県とニュージーランドは、平成8年10月の地域間交流推進に関する合意に基づいて、交流事業の一環で、ニュージーランドの先生方を受け入れてきました。震災以降、休止していた事業でしたが、本年度より再開され、今回SGH指定校でもある本校で受け入れる運びになりました。

先生方2名が来校して、ニュージーランドの民族舞踊に挑戦したり、ニュージーランドの社会や文化をゲーム形式で学ぶなどの授業をしていただきました。

生徒にとって、短い時間ではありましたが、とても有意義なものとなりました。

<授業の様子>

研究計画書を作成しました

「総合的な学習の時間」で、「再生可能エネルギー探究班」(2年生20名)は、福島県や双葉郡の現状を踏まえたエネルギーについて4つのグループに分かれて、議論しました。

・6号線の渋滞を利用した振動発電。

・広野町の長い日照時間を生かして、微細藻類から重油をつくる。

・海水から酸化還元反応で電気を作る。

・ドイツ研修で学習したパッシブハウスを作る。

など、今後の研究が楽しみな計画が発表されました。

また、一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会の体験リーダー大野祐子さんから発表に対する感想とアドバイスをいただきました。

<授業の様子>

<授業で使用したワークシート>

※ワークシートをクリックすると、PDF版のワークシートをダウンロードできます。

県総体及び県高校野球選手権などへの出場選手の壮行会を行いました!!

壮行会では、各部代表よりあいさつがあり、応援委員会による応援がありました。

選手の皆さんの活躍に期待しています!

<壮行会の様子>

☆生徒代表からのあいさつ ☆教頭先生からのあいさつ

☆各部活動の代表からのあいさつ

☆各部活動へエールが送られました

☆入退場、校歌斉唱では吹奏楽部が演奏しました

【探究】第1回 アクティブ・ラーニング実践シンポジウムに参加しました。

平成28年6月25日(土)福島市AOZ 多目的ホールで行われた「新しい教育で未来を拓くアクティブ・ラーニング実践シンポジウム」に参加しました。

実践報告として、地方創生イノベーションスクール2030に参加している福島市チーム(福島第二中学校、岳陽中学校)とふたば未来学園高校チームが発表しました。

「ふたば未来学園の取り組み」と題して、「演劇創作」や「課題探究」、ベラルーシ・タイ・ドイツの海外研修の報告を日本語と英語で行い、大きな反響を呼びました。

<シンポジウムの様子>

佐々木宏氏による授業が行われました

2年次「未来創造探究」のメディアコミュニケーション探究班の授業に、ふたばの教育復興応援団の佐々木宏氏が来校いたしました。

授業の前には、佐々木氏より全校生へのお話があり、その後の探究班の授業では、佐々木氏が手がけてきたCMの舞台裏や「原稿がある感じ、原稿がない感じ」、「前例がある、前例がない」の話、探究班で事前にまとめた質問事項へも答えていただきました。

さらに、放課後には探究班のメンバーとの座談会が行われました。

お忙しい中、ご来校し、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。

授業や座談会でお聞きしたお話を、今後の探究活動に役立てて生きたいと思います。

<全校生の前でのお話の様子>

☆副校長先生より佐々木氏の紹介 ☆佐々木宏氏による講演

<探究班での授業の様子>

<座談会の様子>

いわき明星大学との連携プログラムが始まりました

6月23日(木)、今年度のいわき明星大学との高大連携プログラムの1回目が開催されました。いわき明星大学とは昨年度から連携を行っており、大学生とともに地域活性化を考える取り組みを続けています。

今年のテーマは「遊びに来てもらえる浜通り」と題して、浜通り地域の観光ツアー企画を立ててプレゼンをするというものです。本校からは14名の生徒が参加し、大学生4人とともに和気藹々としたアイスブレイクを経てさっそく企画の立案に取り組みました。

このプログラムは7月14日、7月21日の全3回実施されます。最終日にどんな独創的なツアー企画を立ててくるのか大変楽しみです。

<連携プログラムの様子>

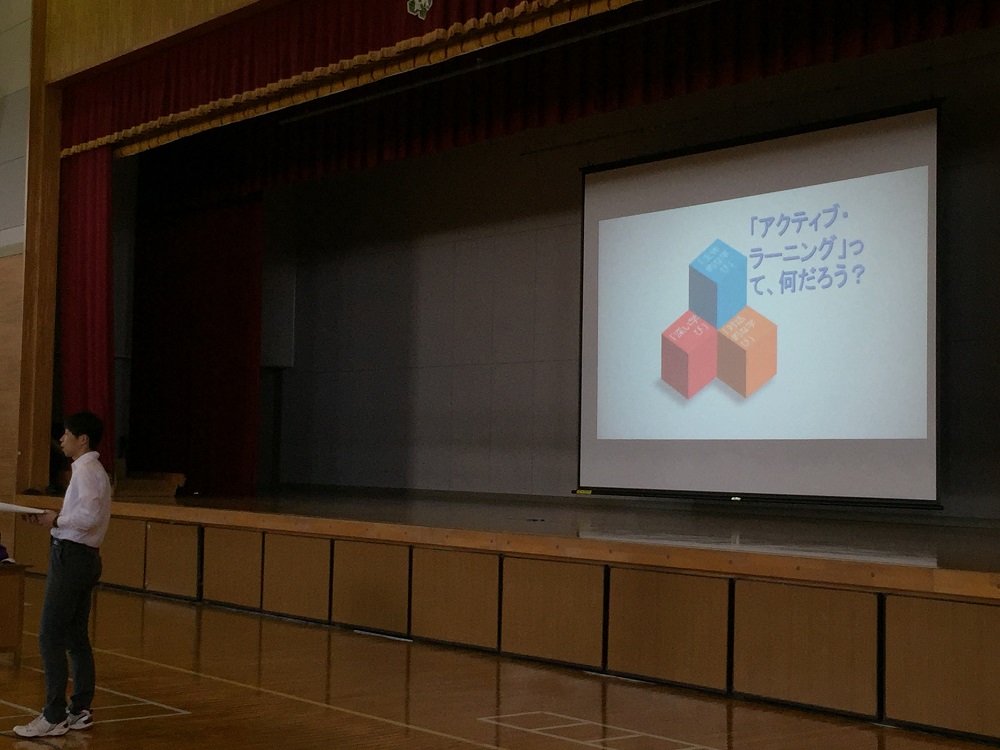

アクティブ・ラーニングの実践とこれからの指導について職員研修を開催

6月15日(水)、第2回未来研究会が開催されました。

今回の「未来研究会」では、講師に福島大学 坂本篤志氏、鈴木学氏を迎え、「アクティブ・ラーニングの実践とこれからの指導について」をテーマに、本校教員3名の実践報告が行われました。

3名の教員からは、「ジグソー法」や「ICTを活用した授業」の実践の中での生徒の様子や学習効果、今後の課題などについて報告されました。アクティブ・ラーニングを取り入れた授業の映像や資料の紹介があり、教職員でジグソー法を体験するなど、今後のアクティブ・ラーニングについて学びを深める機会となりました。

また、実践報告後の質疑応答では、多くの質問がなされ、教職員間での情報交換が活発に行われました。

☆講師の先生方(福島大学 坂本篤志氏(写真左)、 鈴木学氏(写真右))

☆ジグソー法を体験!(一人ひとりが情報を持ち帰り、グループに説明します。)

☆実践報告

☆実践報告後の質疑応答

「若者」DAYへ参加しました

6月12日(日)、東京都千代田区の3331 Arts Chiyodaにて、復興庁主催の”交流ミーティングin東京~「新しい東北」を創る人々~「若者」DAY”というイベントに、本校生徒2名が参加し、震災後の避難生活の実体験やその時の気持ち、現在自分自身が復興のために取り組んでいることなどを、堂々と発表しました。今回のイベントでは、復興庁の高木宏壽政務官や、ふたばの教育復興応援団である宮田亮平文化庁長官、東進ハイスクールの林修先生がいらっしゃっており、本校生の発表についてあたたかなコメントをくださいました。

今回のような、本校の活動を発信する機会をいただき、復興庁をはじめ関係者の皆様には厚く御礼申し上げます。

<本校生徒の発表の様子>

<林先生からのコメント> <集合写真>

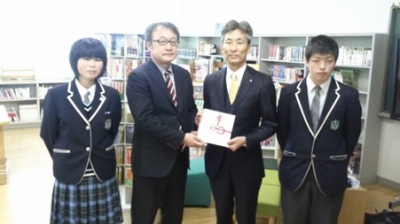

Atkins社より図書の贈呈がありました

本校図書室にてAtkins社よりいただいた図書の贈呈式が行われました。Atkins社からは、Jim Masterlark様、Anmarie Masterlark様、Sierra Masterlark様、バーチ綾子様がいらっしゃいました。

贈呈式では、Jim氏とSierra氏よりご挨拶の後、図書およびアメリカの子どもたちからのお手紙が、校長先生と図書委員長へ贈られました。また、贈呈式の後には座談形式による交流会が行われ、アメリカの学生生活についてふたば未来学園生が質問をしたり、震災や避難生活の体験談を話したりしました。

今回の寄贈では、洋書を中心に約700冊の贈呈をいただきました。生徒たちの英語力向上や読書活動、異文化理解に活用していきたいと思います。

Atkins社の皆様、重ね重ねありがとうございました。

☆寄贈していただいた図書 ☆交流会の様子

☆記念写真

登校指導を行いました

本校では、6月1日(水)より夏服へと衣替えとなりました。

この衣替えに併せて、本校教員とPTA役員の皆様と、生徒昇降口にて登校指導を行いました。

生徒の皆さん、服装の決まりをしっかりと守って、学校生活を送りましょう!

お忙しい中、登校指導に参加していただいたPTA役員の皆様、この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

<登校指導の様子>

あすびと福島代表理事 半谷栄寿さんの講演

先駆けの地における再生可能エネルギー教育推進事業とは、福島県が目指す循環型社会の形成に向けて、児童・生徒の発達段階に応じた再生可能エネルギーと資源の利用に関する意識の醸成を図り、先駆けの地の県民として主体的に行動する態度や資質、能力を育成することを目的とした事業です。

本校では、「総合的な学習の時間」を利用して「未来創造探究」を実施しております。

この探究班の1つの「再生可能エネルギー探究班」(2年生20名)が、あすびと福島代表理事半谷栄寿さんから授業を受けました。

再生可能エネルギーは手段であり、どんなことを掛け算し、自分たちが実行すれば、新しい価値を生み出せることができるかを考え、発表しました。

エコツーリズムや子どもたちの再エネ先生になるなど、さまざまな意見が出ました。

<授業の様子>

学習セミナーが行われました

5月28日(土)、主に進学希望者の1・2年生29名を対象に、「学習セミナー」が行われました。今回は国語と英語に教科をしぼって、「なぜ国語や英語を学ばなければならないのか」「国語や英語を学ぶことでどういった効果があるのか」という、生徒の素朴な疑問に答える内容となりました。

講師としてお招きしたのは、亀岡恭昂先生(東京大学公共政策大学院特任研究員)、杉山大樹先生(一般社団法人FORA理事)のお二人です。実はお二人とも現役の東大生でもあり、年齢も生徒と近いことから、活気のある楽しい授業が展開されました。

参加した生徒からは「勉強の極意を学ぶことができた」「英語が楽しいと実感できた」等の感想があり、また授業後は受験勉強の方法や大学生活についての質問も多数あがるなど予定の2時間を大きく超えて充実した時間となりました。

<セミナーの様子>

壮行会が行われました

県大会へ出場する部活動の壮行会が行われました。

壮行会では、出場する部活動の代表からあいさつの後、応援委員会からエールが送られました。

みなさんの活躍を期待しています!

<壮行会の様子>

☆出場する部活動 ☆生徒会長あいさつ

☆副校長あいさつ ☆応援委員会によるエール

☆入退場と校歌の演奏は、吹奏楽部が行いました

教職員研修会「第1回 未来研究会」を開催しました

教職員研修会「第1回 未来研究会」を開催しました。

未来研究会は、「自立」・「協働」・「創造」を実現できる生徒の姿を育成するために必要な理論と実践力を獲得し、教員間の協働意識を高め、成果を生徒の学びに反映するために開催しています。

今回の「未来研究会」では、講師に益川弘如氏を迎え、「ICTが変えるアクティブラーニングと評価21世紀型学力を見通して」をテーマに、体験を取り入れた講演をしていただきました。

講演では、より実践的な授業力の向上を図るために、アクティブラーニングの一つである「ジグソー法」や「ICTを活用した授業」を行うための理論と実践について学びました。

参加した先生方もジグソー法を体験し、その学習効果を実感しました。

生徒へよりよい学びを提供するために、先生方も日々努力しています!

〈研修の様子〉

☆益川弘如氏 ☆ジグソー法を体験

☆「あなたが戦国大名なら、どこにお城を築きますか?」情報をもとに、地図を見ながら検討中

図書の贈呈式が行われました

本校図書室にて京都トヨペット様よりいただいた図書の贈呈式が行われました。

今回は約400冊の図書をご寄贈いただきました。京都トヨペットの沢井孝之取締役副社長から校長先生へと目録が贈呈されたのち、本校図書委員長の松本さんからお礼の言葉と感謝状をお贈りしました。

今回いただいた図書は、生徒の学習活動や読書活動に活用させていただきます。本当にありがとうございました。

<京都トヨペット図書贈呈式の様子>

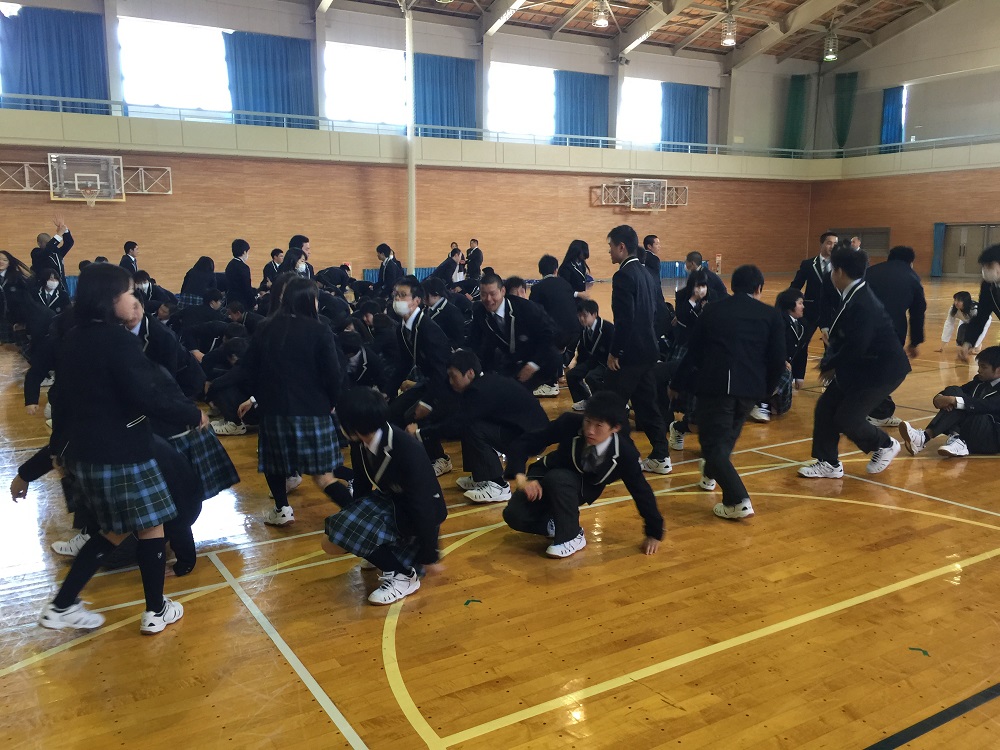

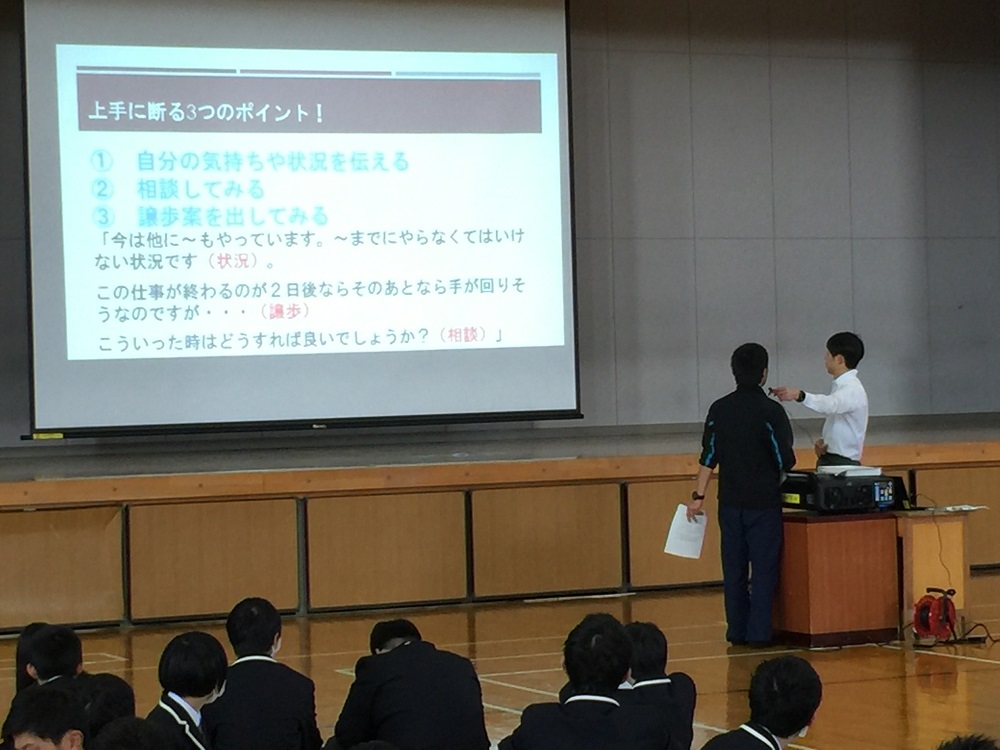

1年 スキル学習

1年の「産業社会と人間」の時間で、スキル学習が行われました。

↓ アイスブレイク

↓ アクティブラーニングって?

↓ 君は、のび太君タイプ?

↓ 自他を尊重するコミュニケーションの仕方って?

↓ 実際にやってみよう!

↓ 他者紹介 あちこちで、出会いが生まれています。

↓ 何かが生まれるかな?

あいさつ運動とゴミ拾い

野球部が、早朝から町内のゴミ拾いを自主的に行っていました。サッカー部は、昨年に引き続き登校時の挨拶を行っています。朝から、さわやかな気持ちになりました。

新入生がやってきた。

新入生と一緒に桜舞う昇降口と、後輩が入ってきて、先輩に出会えて嬉しいのか、いつまでも帰ろうとしない生徒たち。春の夕暮れです。

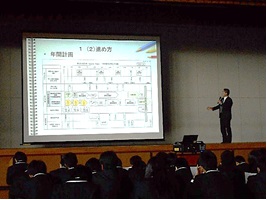

「未来創造探求」「産業社会と人間」のガイダンスを開催

4月12日(火)2年生を対象に「未来創造学」のガイダンスが、13日(水)1年生を対象に「産業社会と人間」のガイダンスが行われました。

2年生が今後2年間かけて取り組む「未来創造探究」とは、福島県及び企業・関係団体、大学・国際機関と連携し、グローバルな課題である「原子力災害からの復興」をテーマの中心に据え、その原因、背景、過程について同種事例なども参考にしつつ、研究・検証し、グローバルな視点から地域課題の解決及び地域再生を図っていこうとする学びです。

その目的や探究領域の概要、年間計画の説明をうけ、今後の学習について把握しました。その後、各探究班に分かれて自己紹介を行いました。

1年生が取り組む「産業社会と人間」では、小・中学校での「ふるさと創造学」の学習を継承し、双葉郡内の小中学生や地域住民など様々な立場の人たちとの交流をつうじて、ふるさとの歴史・文化や産業を学ぶとともに、進んで社会参加や地域貢献をするために必要な知識や課題に向けて主体的、協働的に取り組む力を養う科目です。ガイダンスでは、年間計画や活動の意義について説明があり、人材育成のアンケート調査をしました。

<説明の様子>

☆各班ごとの自己紹介の様子

東大生と語る会(メンタープログラム番外編)

3月19日(土) 進学希望者対象セミナーの番外編として、「東大生と語る会」が開かれました。

今年度初めて実施された東京大学の推薦入試に見事合格した安積高校卒の鈴木敦己さんが来校し、合格までの道のりや日々の学習方法、将来の夢等について話して下さいました。鈴木さんは、大熊町出身ということもあり、本校に対する関心が大変高く、先輩のいない本校生にとっても「先輩」の熱いメッセージを受け取る貴重な機会となりました。

校歌への思い 保健だより 「How are you?」から

本校で、配布されている保健だより 「How are you?」の紙面を紹介します。発行はすでに10号を数え、今回の裏面にある「校歌」について生徒たちがコメントを寄せた記事は、今年一年の生徒の成長の様子がうかがえる内容となっています。ぜひご覧下さい。

保健だより10号.pdf

ひろの防災緑地 植樹祭

3月5日(土) ひろの防災緑地で行われた植樹祭に、本校の社会起業部・陸上競技部・農業選択の生徒が参加しました。内堀知事など多くの来賓の方と一緒に記念植樹を行い、その後、参加者全員で苗を植えました。 大きく育って立派な防災緑地になって欲しいです。

本校舎でも模擬選挙を行いました

3月3日 「現代社会」選択の生徒97名が模擬選挙を体験しました。選挙権の18歳引き下げを鑑み、模擬投票体験を通じて主権者意識を高め、政治や社会問題について自ら考える姿勢を育むことを目的に行われました。

候補者役の福島大生4人の演説を聴き、質疑応答を行い、放課後に模擬投票に臨みました。教室に設けられた投票所では、係の生徒も業務にあたりました。投票終了後は、係生徒が県選挙管理委員会の方の指導を受け、開票作業にあたりました。

初めての経験でしたが、質疑では生徒たちから鋭い質問が相次いで出され、これまでのアクティブラーニングの成果が遺憾なく発揮されました。

投票場が設けられました。受付係も生徒が務めました

投票の様子

開票作業の様子

イオン開店

ふたば未来学園の目の前に、イオンが開店しました!3月5日の開店の日には、たくさんの方が訪れ、皆さん、こぼれるような笑顔だったのが印象的でした。私もさっそくお弁当を購入しました。JR常磐線の3月ダイヤ改正もあり、ふたば未来学園に通学する生徒の学習・生活環境が、どんどん良くなっています。

♪ 今日は楽しいひな祭り ♪

今日は、桃の節句です。食堂のメニューもひな祭り仕様。見た目もきれいで、味も最高でした!!

食堂には、生徒たちがあふれ、笑顔いっぱいに頬張る姿が見られました。

「名古屋オーシャンズ」が来校!!

1月25日(月) 日本フットサルリーグの「名古屋オーシャンズ」に所属する選手の皆さんが来校し、本校体育館でフットサルクリニックを行って下さいました。

男女サッカー部、野球部、レスリング部、卓球部、陸上部の生徒約50名が参加し、なかなか経験のできない貴重な時間を過ごしました。

各国を代表して日本や世界で活躍している選手の皆さんを前に、始めは緊張していましたが、次第に笑顔と歓声が広がるとても素晴らしいクリニックになりました。

最後のゲームでは、「Fリーグ9連覇中」の名古屋オーシャンズを倒すべく、生徒たちが奮闘しましたが、1点も奪えずに全敗...。トップレベルの技術とスピードに圧倒されました!

名古屋オーシャンズは地域貢献活動として、東日本大震災の復興に協力をして下さっています。「スポーツの力」の大きさや素晴らしさを感じた時間でした。

選手の皆さん、遠い名古屋からお越しいただき本当にありがとうございました。

タイ研修最終日

タイ研修最終日は、バンコクの象徴である「暁の寺」「涅槃寺」「エメラルド寺院と王宮」を巡り、その後大型ショッピングモールでの買い物をしました。

全員無事、バンコク空港から日本へ向けて出発しました。

タイの皆様、そしてバンコク、ありがとうございました!!

ふたば未来学園Facebook

ふたば未来学園Facebook ふたば未来学園 YouTube チャンネル

ふたば未来学園 YouTube チャンネル